桑叶为桑科植物桑Morus alba L.的干燥叶,是常用的大宗中药材品种,1993年国家卫生部认定桑叶为首批药食同源的中药材,其在普通食品及保健品领域的应用也越来越广。桑叶最早收载于《诗经》,在《神农本草经》中列为中品,桑叶主除寒热、虚寒[1]。传统中医药理论中,桑叶归肺、肝经,《本草纲目》记载:“其性寒,味甘苦,具有疏散风热、清肺润燥、清肝明目之功效,常用于风热感冒、肺热燥咳、头晕头痛、目赤昏花等”,应用历史悠久。现代药理研究表明,桑叶具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤、降血糖、调血脂、护肝脏、护心脏等多种药理作用[2]。

中药特征效应成分及其含量是鉴别中药材真伪、评价品质优劣、制定质量控制标准的重要依据,高品质中药是临床应用中安全有效的前提。受产地、品种、采收时期、贮藏、提取等多种因素影响,桑叶所含化学成分的种类和含量存在差异,因而进一步影响桑叶的药效。《中国药典》

2020年版中桑叶含量测定指标是芦丁,较为单一,且与药理作用关联性不强,因此亟待探索一种更加系统而全面的方法整体评价和控制桑叶的质量。近年来,刘昌孝院士提出建立中药质量标志物(quality markers,Q-Marker)的新思路[3-4],贯穿中药种植、生产、加工、制剂等全过程,与中药化学成分、安全性和有效性紧密相关,可为中药整体质量标准建立提供思路。本文系统综述了桑叶资源分布、化学成分及其药理作用的研究现状,对其Q-Marker进行预测分析,为桑叶饮片品质评价、质量控制及临床应用提供科学依据。

资源分布概况

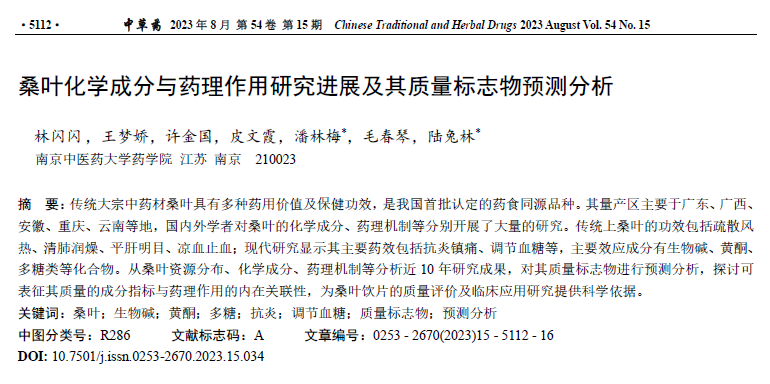

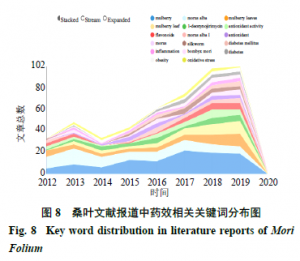

全世界有30多种桑属植物,广泛种植于热带、亚热带和温带地区,分布于印度、中国、日本、北非、南欧等地[5],在Web of science中的核心期刊中,对2009—2019年有关桑叶文献报道借助文献在线分析平台进行文献计量分析,对桑叶在全球区域的研究范围及各国之间的科研相互合作进行了比较,该平台主要是对Citespace的简化,分析结果具有可靠性,可视化图见图1,结果显示我国是研究桑叶最多的国家,其次是韩国和巴基斯坦,世界范围内多个国家应用这味药材。我国是桑树的发源地也是桑树的最大生产国,在全国各地均有分布,从最西的新疆喀什市到最东的吉林和龙县,从最南的海南三亚市到最北的新疆维阿勒泰市,所跨经纬度73°20′~129°24′(E)和18°25′~47°86′(N),其中,重庆南部、湖北南部、湖南西北部、贵州中南部、云南东部和广西西部桑属种植较为多样化[6],我国的种植面积有100万hm2,居于世界首位[7]。其中药用桑品种主要有桑、黑桑、白桑、华桑、基隆桑、鸡桑、长穗桑、蒙桑等,基原较为复杂,值得深入探究不同基原的异同。

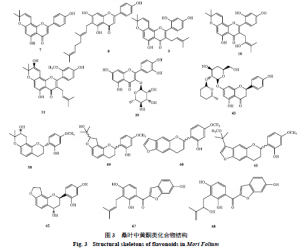

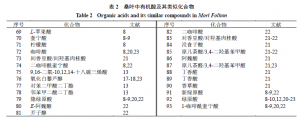

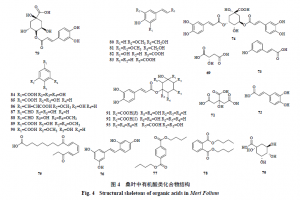

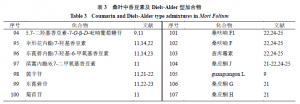

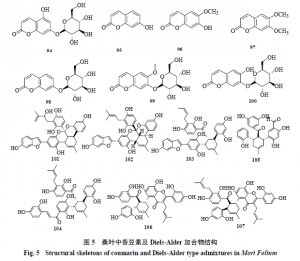

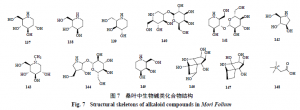

Diels-Alder型加合物主要是由查耳酮及其衍生物与异戊二烯基团的化合物发生[4+2]环加成反应而得到的产物,属于桑属植物中特有的化学成分,目前从桑属植物不同部位分离得到60多种,主要在桑根皮中,其中桑叶中有7种[9,21-22,24-26],其化合物中英文名称及文献来源见表3,结构骨架见图5。

2.5

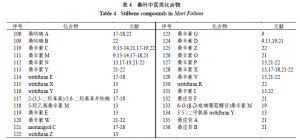

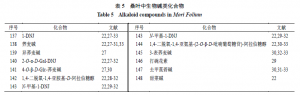

茋类化合物茋类化合物主要是以白藜芦醇或其他二苯乙烯类为单体聚合而成的一类化合物。桑叶中的茋类化合物主要有苯并呋喃类、二苯乙烯类、茋类低聚物

3类。主要包括29个[9,13-14,17-19,21-22],其中化合物(108~134)属于苯并呋喃类化合物,桑皮苷A属二苯乙烯类,桑皮苷B属茋类低聚物,其化合物名称及文献来源见表4,结构骨架见图6。

同时,桑叶中还含有维生素主要以B族和C族为主,每100 g干桑叶约含维生素A(187)4130 IU、维生素B1(188)0.59 mg、维生素B2(189)1.35 mg、胡萝卜素(190)7.40 mg、维生素C(191)31.60 mg、视黄醇(192)0.67 mg、烟酸(193)4.00 mg[46]。此外还含有维生素B6(194)、维生素D(195)、维生素E(196)、叶黄素(197)、叶酸(198)。其中,对于金属元素的形态分析,主要包括初级形态、次级形态研究,其目的主要是对中药中微量元素的含量进行考察,进而考究金属元素对桑叶的药效、药理和生物学活性的影响。

除了黄酮、生物碱、多糖、氨基酸、维生素和矿物元素,桑叶中还含有β-谷甾醇(199)、豆甾醇(200)、菜油甾醇(201)、蜕皮甾酮(202)、β-香树脂醇(203)、羽扇豆醇(204)、牛膝甾酮(205)、内消旋肌醇(206)、蚊麻脂醇(207)甾醇类物质[12],综上分析,桑叶中成分极其丰富,临床应用时针对不同病症存在不同的物质基础组成,并可能是以网络的形式发挥作用。其中量丰物质与微量物质之间关系如何都需要结合药理机制进行深入的比对研究。

3 药理作用

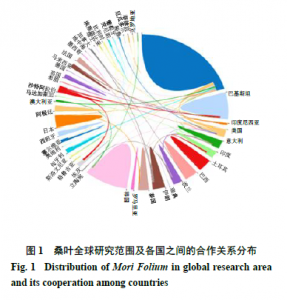

基于Web of science和文献计量分析在线平台对2012—2020年SCI收录的桑叶关键词报道文献进行汇总分析,发现以血糖、抗氧化、炎症、肥胖为主题词的药理作用研究较多,见图8。Thaipitakwong等[47]对近20年桑叶的化学成分及临床药理作用进行了综述,表明桑叶具有多种抗心血管风险的有益作用,包括抗高血糖、抗高血脂、抗肥胖、抗高血压、抗氧化、抗炎、抗动脉粥样硬化和心脏保护作用。本节从桑叶的传统功效出发,用现代药理研究思路就其解热镇痛抗炎、降血糖、调血脂、抗氧化、抗动脉粥样硬化等药理机制进行分析。

3.1 解热镇痛、抗炎

通过副伤寒甲乙杆菌疫苗引起的发热和醋酸诱发的扭体实验观察发现,桑叶甲醇提取物主要是通过抑制前列腺素的合成实现外周镇痛。对于CFA诱导的慢性关节炎,主要是通过降低血管通透性和抑制COX或LOX途径而抑制急性炎症反应,从而显著降低体液免疫应答[48]。

桑叶水提物对碘乙酸钠诱导的骨关节炎大鼠模型软骨降解和炎症反应具有保护作用,改善骨关节炎大鼠血清基质金属蛋白酶-13和软骨寡聚基质蛋白、II型胶原C-端肽2个骨关节炎诊断和进展的生物标志物水平,抑制白细胞介素-1β(interleukin-1β,IL-1β)、IL-6和肿瘤坏死因子等促炎性细胞因子的产生[49]。说明桑叶的水提物、甲醇提取物针对不同病理模型,均可发挥解热、镇痛、抗炎作用。

3.2 降血糖

以桑叶多糖、多酚、生物碱、黄酮类为主要研究对象,通过测定糖尿病动物模型的血糖、低/极低/高密度脂蛋白、胰岛素、胆固醇和胰岛直径等指标,发现桑叶不同提取物治疗的糖尿病组血糖及其他指标均降至对照组水平。糖尿病组胰岛直径和细胞数减少,桑叶提取物治疗后均达到对照组水平,桑叶各提取物对糖尿病大鼠有一定的治疗作用,并能恢复细胞数量的减少[50]。其作用机制分别涉及多条通路。

3.2.1 抑制α-葡萄糖苷酶的活性

葡萄糖苷酶可以水解碳水化合物的糖苷键,形成单糖、低聚糖或糖缀合物,进而被人体吸收进而升高血糖。桑叶中主要的活性物质多糖、生物碱、黄酮均可以作为α-葡萄糖苷酶抑制剂,降低肝组织中葡萄糖-6-磷酸激酶的活性,竞争性抑制碳水化合物底物与α-葡萄糖苷酶的结合,延迟胃肠道葡萄糖的吸收,降低淀粉降解为葡萄糖的速率,减缓胃肠道葡萄糖的吸收,从而降低餐后血糖水平,此外,可通过抑制α-葡萄糖苷酶分解代谢,减缓小肠内碳水化合物的分解,从而延缓对葡萄糖的吸收速度,抑制餐后血糖和胰岛素的增加[51]。

3.2.2 抑制跨上皮葡萄糖运输系统相关蛋白

口服葡萄糖耐量试验和静脉葡萄糖耐量试验研究发现,生物碱中代表性成分DNJ是通过对肠道葡萄糖吸收抑制来降低最大血糖水平,通过qRT-PCR和Western blotting方法,检测到其抑制机制主要是下调小肠SGLT1、Na1/K1-ATP和Glut2的mRNA和蛋白表达,提高肝糖酵解酶(GK、PFK、PK、PDE1 mRNA和蛋白的水平,降低糖异生酶(PEPCK、G-6-Pase)的表达,即DNJ可通过抑制跨上皮葡萄糖运输系统相关蛋白来降低血糖[52]。

3.2.3 抑制胰岛β-B细胞凋亡

桑叶多糖中的MLPs、MRPs和MFPs可上调糖尿病大鼠炎症因子PDX-1、INS-1和INS-2在胰腺中的表达,改善胰岛β细胞的超微结构变化,从而促进胰岛素分泌,抑制β细胞凋亡,增加β细胞计数抑制α-淀粉酶和α-糖苷酶,恢复胰岛素依赖性和非胰岛素依赖性途径中的葡萄糖代谢来降低血糖[53]。

除此之外,桑叶多酚提取物和桑叶多糖中的MLPII可通过上调IRS-1/PI3K/Glut-4的信号传导,使肝葡萄糖代谢和胰岛素信号传导正常化,降低血糖[39,54]。桑叶中黄酮类化合物槲皮素、芦丁具有抗氧化性和金属结合性,它们可减轻氧化应激和螯合氧化还原反应中涉及的微量元素,从而减弱矿物质在组织过剩的负后果,进而减轻糖尿病的症状[55];桑叶多糖中的MLPII可通过增加胰十二指肠同源盒-1的表达,恢复PDX-1的核定位,改善胰岛素分泌能力,增加胰岛β细胞胰岛素含量,从而反式激活葡萄糖转运蛋白2和胰岛素、葡萄糖激酶的表达[39,56]。

3.3调血脂

桑叶多糖、生物碱、黄酮类从多条信号通路干预调节血脂代谢。

3.3.1 抑制转录因子的表达

桑叶提取物中的主要成分槲皮素、咖啡酸、羟基黄素和橙皮苷能有效抑制固醇调节元件结合蛋白和核激素受体过氧化物酶体增殖物激活受体转录因子和脂肪特异性蛋白A-FABP和FAS的表达,抑制3T3-L1前脂肪细胞的分化和诱导凋亡,进而抑制脂肪的生成[57]。

3.3.2 调节MAPKs信号通路

桑叶多糖JS-MP-1可以通过调节MAPKs信号通路诱导前脂肪细胞凋亡,诱导线粒体功能障碍来减少脂肪细胞数量和脂肪质量3T3-L1脂肪细胞的DNA断裂,有效的抑制脂肪细胞增殖,高纯度MLP、MFP50和MFP90可通过降低血清总胆固醇和三酰甘油水平,提高血清高密度脂蛋白胆固醇水平,改善血脂[39]。

3.4 抗氧化

Jeszka-Skowron等[58]研究发现桑叶水提物对ABTS的清除率为(72.35+4.91)%,对DPPH的清除率为(388.12+10.62)%。提示桑叶抗氧化特性是由于它有防止脂质过氧化和脂肪细胞因子失调,清除自由基的能力。Sun等[59]通过纯化馏分进行分析其自由基清除活性、溶血抑制能力、和细胞抗氧化活性,得到3个新的抗氧化肽-P1、P2和P3,研究表明,总酚的含量与清除自由基活性的关系成正比例,此外其抗氧化活性易受基因、生长环境、提取方法等多重因素的影响。

3.5 抗动脉粥样硬化

桑叶提取物富含的多酚类物质,能有效抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,上调p53肿瘤阻抑蛋白,抑制细胞周期蛋白依赖性激酶和小GTPase和蛋白激酶B/核因子-κB信号传导,从而抑制动脉粥样硬化的发展[60]。

3.6 抑制肿瘤

桑叶多酚提取物中的芦丁和槲皮素,具有诱导肝癌细胞凋亡的能力,多酚提取物激活磷酸化AMP依赖的蛋白激酶后,脂肪酸合酶的表达降低,蛋白激酶B随之降低,导致细胞色素c从线粒体膜释放,然后激活的凋亡蛋白酶导致肿瘤细胞死亡[61]。

3.7 神经保护

桑叶中含有的黄酮类化合物,可以通过抗氧化剂的作用起到强有力的神经保护剂的作用,这些抗氧化剂增强了对氧化损伤造成的活性氧的防御能力,增强了对体内脑缺血(如体外)的神经保护作用,减少缺氧葡萄糖缺乏引起的脑缺血和脑内γ-氨基丁酸耗竭,可用于抗神经退行性疾病如阿尔茨海默病和帕金森病[62]。

3.8 心脏保护

桑叶中DNJ、酚类化合物和黄酮类化合物可保护心脏结构和功能,对异丙肾上腺素所致心肌损伤有明显的改善作用。与未治疗组相比,治疗组心肌标志物升高水平较低,心肌炎和心肌坏死面积较小,同样,在肌球蛋白诱导的心肌炎模型中,桑叶治疗与心肌组织结构接近正常,没有大量炎性细胞因子和纤维组织浸润,此外,通过逆转心肌的收缩和舒张损伤来维持心脏血流动力学功能,表明桑叶对左心室重构发育的保护作用[47]。

3.9 其他作用

桑叶提取物能够使凝血酶水解纤维蛋白原转化成纤维蛋白过程受到抑制,从而延长血浆部分凝血,凝血酶和凝血酶原的时间,同时,也显著延长去抗凝血酶3和去纤溶酶原血浆凝血酶时间,从而达到抗凝血作用。此外,桑叶提取物芦丁、桑色素、山柰酚具有抗菌作用,对呼吸道合胞病毒、HSV-1病毒、HSV-2病毒均有明显的抑制作用;桑叶内含物还可以加强肠道蠕动、改善消化系统,在增强免疫美白方面也有显著功效[43]。

4 多层面桑叶Q-Marker的预测分析探讨

中药Q-Marker是关于中药质量控制的新概念,是与中药的临床作用密切相关的一种、几种、一类或几类的化学物质,反映包括中药安全性和有效性在内的完整的中药质量的标示性物质[3],其根本目的是从不同侧面和不同角度,将中医药理论体系中的“药效”和“药性”紧密的结合起来,为遣药组方提供可示依据。

伴随新技术发展,桑叶的药效机制研究也逐步深入,与内在相关物质基础不能准确对应等局限性也随之有了一定突破,真正的Q-Marker是能体现出与相应药效的高度相关。以下将结合中药Q-Marker的内涵,从药材基原、成分分析、成分体内过程、药效作用多层面进行桑叶Q-Marker分析预测,以建立更全面的饮片质量控制体系及评价的方法。

4.1 基于基原特性与生长期差异的Q-Marker预测分析

桑科植物由遍及全球的37个属组成[63],我国桑属共15种,4个变种,包括长穗桑、长果桑、鲁桑、白桑、黑桑、华桑、广东桑、细齿桑、蒙桑、山桑、川桑、唐鬼桑、瑞穗桑、滇桑、鸡桑,4个变种包括鬼桑、大叶桑、白脉桑、垂枝桑[64]。Mathithumilan等[65]利用位点特异性基因和基因组SSR标记共分析了11个桑属品种3485条序列,检测到大约41%的基因标记在不同桑品种之间存在遗传变异性。

桑属植物黄酮类化合物占主导地位[66],植物中黄酮类化合物前期合成的途径大致相同,主要是多酮化途径与莽草酸途径生物合成的产物,以3个丙二酰辅酶A与1个香豆酰辅酶A为前体,在查耳酮合成酶的作用下合成查耳酮,然后经查耳酮异构酶进行分子内环化,生成二氢黄酮类化合物,而二氢黄酮类化合物是黄酮、二氢黄酮、黄酮醇、异黄酮等黄酮类化合物的前体物质,通过不同的分支途径产生[67-68]。通过区别桑属成分特征,在考究植物亲缘学及化学成分特有性,将黄酮类成分初步作为桑属桑叶药材Q-Marker的指标。

从药材生长期研究来看,嫩桑叶和霜桑叶都入方药,《中药药典》2020年版规定桑叶初霜后采收,张丽丽等[69]为探讨桑叶适宜采收期,对不同生长期的11个品种88个桑叶样品进行分析评价,研究结果表明,不同品种、不同生长期桑叶中的生物碱类和黄酮类成分含量差异较大,且随着季节的更替,生物碱类的含量呈总体下降趋势,在10月份后大幅下降,黄酮类成分的含量变化较小,但10月份之后亦呈下降趋势,对每个月份所有样品中各成分含量的中位数做比较分析,结果显示DNJ在不同生长期变化最大,其不同生长期的变化近8倍,荞麦碱的变化近5倍;黄酮类成分中异槲皮苷与芦丁是主要成分,2者约占总黄酮的77.8%~85.1%,随着生长期的变化,2者的相对含量发生改变,异槲皮苷由原来的次最大含量成分替代芦丁成为最高含量成分,因此可选取DNJ、芦丁、异槲皮素等作为考察不同季节桑叶的Q-Marker。

4.2 基于量丰化学成分可测性的桑叶

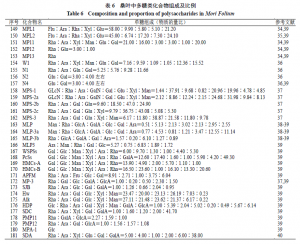

Q-Marker预测分析化学成分的可测性也是中药Q-Marker筛选的主要原则之一。目前桑叶中化学成分可通过薄层色谱、高效液相、气相色谱等来进行分析测定,其中指纹图谱也是最重要的手段之一。孙莲等[70-72]利用TLC-薄层生物自显影技术、薄层-紫外分光光度法、微乳薄层色谱法,对桑叶中黄酮,绿原酸进行表征识别;Sánchez-Salcedo等[8]采用UHPLC-MS对桑叶的多酚指纹图谱和化学计量学鉴别;曾卫湘[43]对53份桑叶要用品质进行了综合评价,表明发现各批桑叶中均含有多糖、黄酮类和生物碱类物质,郝静怡[12]采用液质联用对8个地区48个样品的桑叶进行了定性鉴别和含量测定,共检测出具有代表性的绿原酸、异槲皮苷、芦丁、槲皮素、山柰酚5种酚类化合物。

黄酮类和生物碱类是桑叶化学成分可测性Q-Marker的重要选择,多糖类成分结构复杂,分离纯度和结构鉴定难度较大,氨基酸类指纹图谱研究较少,生物碱类因没有发色基团而对定性定量条件要求苛刻,黄酮类成分含量大于生物碱类成分。因此首先选用黄酮类化合物作为桑叶化学成分可测性的Q-Marker的指标。并探索新的分析检测技术对黄酮和生物碱的成分进行同时鉴定和含量测定,为桑叶的质量评价提供更加科学,完善的技术评价体系。

4.3 基于主要成分药动学特征的桑叶Q-Marker预测分析

季涛[73]对桑叶中黄酮类、生物碱类部分成分体内过程进行了药代动力学研究,结果表明,槲皮素、山柰酚在ig 0.333 h后就达到峰值,DNJ和荞麦碱在0.667 h后达到峰值,说明黄酮和生物碱在体内均能较快入血,迅速分布。但是槲皮素和山柰酚在4 h后血药浓度再次达到峰值,说明2者在体内代谢时间较长,可能肝肠循环导致血药浓度再次升高,双峰的出现说明槲皮素和是山柰酚在肠道内存在重吸收。而DNJ和荞麦碱在6 h是为峰值的1/20,说明2者不易在体内蓄积,鉴于此,将DNJ和荞麦碱作为研究药代动力学桑叶的Q-Marker。

4.4 基于成分间相互作用的桑叶Q-Marker预测分析

近代有研究认为中草药微量元素是决定中草药寒热温凉4性的物质基础之一[74],同时也是中草药有效成分的核心成分之一。金属元素的含量和形态也会对桑叶的药效作用产生一定的影响,但更多的可能是有机成分与金属元素组成的配位化合物,金属配位化合物更能从整体上反映出桑叶的真正物质基础。在目前对桑叶中金属元素的含量和形态研究的基础上,钙和钾在金属成分中含量较高,因此将钙和钾作为研究金属配位复合物的Q-Marker的指标[74]。

4.5 基于农药残留对饮片质量影响的Q-Marker预测分析

桑叶作为药食同源大宗饮片,农药残留将严重影响其使用安全性,对其农药残留量限度的控制具有迫切的必要性。各类成分含量在有农药存在时是否稳定可控,这种影响不可忽视。黄莉莉等[75]采用LC-MS/MS对桑叶药材中100种农药残留进行了检查,检测其在0.003~16.000 μg/kg的线性范围,加样回收率和检测限都比较良好的吡虫啉、多菌灵、毒死蜱、敌敌畏、乙酰甲胺磷最具有代表性,同时对最近几年桑叶农药研究情况进行比较[76-79],选取最常用的农药,残留量和毒性较大且消除速度较慢的毒死蜱和吡虫啉作为农药残留限量指标,其检测限范围作为桑叶饮片限量Q-Marker的指标。

4.6 基于传统功效的桑叶Q-Marker预测分析

传统功效是现代药理学和临床研究的重要参考,桑叶是中药中清凉解表之要药,《神农本草经》记载,传统功效具“除寒热,出汗”“治劳热咳嗽,明目,长发”,后《本草从新》记载:“滋燥,凉血,止血”[80]。收载于《中国药典》2020年版具有疏散风热、清肺润燥、清肝明目。桑叶味甘,性寒,甘能养血滋阴、寒则清热,在桑叶有效成分中黄酮化合物的止咳祛痰与其传统功效“清肺润燥、祛痰止咳”相类似,同时,伴随着霜桑叶黄酮含量的增加,其止咳抑制效率由25%上升至38%[81]。此外,桑叶退热效应与光谱相关性显示,色氨酸在霜冻后含量显著增加,其霜前霜后解热效果差异性可归因于结霜增效物质-色氨酸,其滋养神经、降低兴奋性毒性与传统功效“疏散风热”相一致[82]。桑叶中黄酮类化合物和绿原酸对于急性炎症具有显著作用,绿原酸对控制核因子-κB激活的蛋白酶体复合物的活性具有抑制作用,单独摄入绿原酸可预防肠道炎症,同时黄酮类化合物可清除自由基改善氧化应激导致的炎症[83]。综上,黄酮类化合物、色氨酸、绿原酸可作为桑叶传统功效的Q-Marker的重要选择。

4.7 基于网络药理学及临床研究的桑叶Q-Marker预测分析

网络药理学将药物的发现从“一靶一药”转变为“网络靶向、多组分治疗”,为传统中药研究提供了独特而创新的途径。近年的现代临床应用中,桑叶多用于治疗糖尿病。Ge等[84]运用网络药理学分析糖尿病相关的靶蛋白,结果表明桑叶中的没食子酸、富马酸、绿原酸和槲皮素通过多种途径治愈或缓解糖尿病的症状。Kwon等[85]研究发现在一定浓度条件下,桑叶提取物与DNJ显示出非常相似的抑制模式,表明桑叶提取物对α-糖苷酶的抑制作用主要依赖于DNJ,且无其他成分产生拮抗作用。除此之外,在体外细胞摄取葡萄糖实验中,单一化合物DNJ没有表现出抑制葡萄糖吸收的作用,桑叶提取物中的槲皮素作为一种强有力的糖吸收的抑制剂与可溶性膳食纤维协同作用,可使葡萄糖的肠道运输下降13.6%。Li等[86]研究发现,利用桑叶多糖清除自由基和修复受损的胰岛β细胞的功能,DNJ与桑叶多糖杂化物质通过激活PDX-1/胰岛素-1信号通路,比单用DNJ更能有效地调节糖尿病小鼠的并发症。分析提示这组物质可以作为与桑叶改善糖尿病相关药效的Q-Marker的重要选择。

5 结语

桑叶中不同成分组成与结构性质对应于不同的临床应用,分析探讨并制定Q-Marker具有重要的研究意义,旨在从不同角度和不同层次,科学系统地评价出高质量的桑叶饮片,并表征出“异病同治”的不同物质基础组,将现代研究结果与中医药理论体系中的“功效”和“药性”有机结合,为组方、制剂等提供确实依据。结合课题组前期已开展的30余批次不同产地桑叶的HPLC指纹图谱研究、体外调节血糖的研究,运用数据分析软件比对,初步发现寻找桑叶Q-Marker,综合实验及统计软件分析,探索“结构-含量-效应”的相关性、因果性等,确定桑叶类药材Q-Marker,建立全程质量控制体系并指导临床应用。

2020年3月26日,在世界中医药学会联合会主办的中医药参与全球抗疫支持行动中医药抗疫专家经验全球直播中,张伯礼院士在中药新药研发板块中指出:“据广州呼吸疾病国家重点实验室,中科院上海药物所开展体外活性验证发现,桑叶具有较好的抗新型冠状病毒活性,具有强活性的组分化合物。”提示与病毒抑制功效相关的桑叶Q-Marker研究值得深入展开。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献(略) 来 源:林闪闪,王梦娇,许金国,皮文霞,潘林梅,毛春琴,陆兔林.桑叶化学成分与药理作用研究进展及其质量标志物预测分析 [J]. 中草药, 2023, 54(15):5112-5127.