枸杞子与菊花配伍形成的枸杞子–菊花可滋补肝肾、益精明目,应用历史已逾千年。该药对被多本著名药对论著如《施今墨对药》《中医临床常用对药配伍》等收载,是公认的中医方剂经典配伍药对,该药对与六味地黄丸组合为中医眼科著名成药杞菊地黄丸,并被收载于高等中医药院校《方剂学》教材。现代药理研究亦发现,枸杞子与菊花均具有显著的延缓衰老、抗氧化与神经营养等活性,尤其对于年龄相关性疾病的预防治疗与相关人群健康保健具有重要的应用价值。本文从历史源流、配伍应用、药味品种与用量考证等方面,系统梳理与挖掘枸杞子–菊花的古今应用与配伍特征,以期为该药对的临床规范应用与医药及大健康产业相关产品的研发提供参考与借鉴。

1 配伍源流考证

枸杞与菊花最早收载于东汉《神农本草经》,但是枸杞并没有明确区分药用部位。《本草经集注·序录》于“虚劳”条目下分别收载“枸杞子”与“枸杞根”,又于“枸杞”条目下记载“冬采根,春、夏采叶,秋采茎、实,阴干”与“枸杞根、实,为服食家用”[1],是枸杞子、叶、根区分应用的最早记载。《本草经集注·序录》中记载“菊花,术、枸杞根、桑根白皮为之使”[1],指出枸杞根与菊花为相使配伍。《雷公炮炙论》记载巴戟天炮制“须用枸杞子汤浸一宿,待稍软漉出却,用酒浸一伏时,又漉出,用菊花同熬令焦黄,去菊花,用布拭令干用”[2],可视为枸杞子与菊花同方配伍雏形。《备急千金要方》与《千金翼方》亦多有枸杞类药材与菊花类药材同方配伍的方剂记载,如三仁九子丸以枸杞子配伍“菊花子”主“五劳七伤”[3],华佗云母丸以枸杞配伍菊花“延年益寿”[4],栝楼散以枸杞根配伍菊花主“消渴延年益寿”[4]等。

唐代王冰(号启玄子)于《元和纪用经》中记载由菊花、枸杞子、肉苁蓉、巴戟天4味药组成“傅延年酒”,为枸杞子与菊花同方配伍的最早记载。该方主治“风寒湿痹,大风血癞,寒热邪气,阴痛余沥,梦泄失精,女子血衰,容色枯瘁,崩漏赤白,乏气百损”,具有“利血气,耐老轻身,明目安神,养志,补劳伤”之功[5]。在宋代,此4味药材以不同剂量配比形成了多张方剂被《太平惠民和剂局方》《圣济总录》《养老奉亲书》《三因极一病证方论》等医籍收载,足可证明其为临床有效配伍组合。这些方剂多为补益延年方,且多提及具有明目功效。另有多张方剂以此4味药为基础进行加味配伍,主治功效总不外以治疗目疾或补益为主。元代《御药院方》以枸杞子–菊花组合配伍川芎、薄荷与苍术形成杞菊丸治“内外障,眼有翳晕,或无翳,视物不明”[6],为杞菊方名的最早记载。这些方剂的应用经验为后世枸杞子与菊花独立成方用于治疗目疾奠定了基础。

明代缪希雍《神农本草经疏》于菊花条目下记载:“与枸杞子相对蜜丸久服,则终身无目疾,兼不中风及生疔疽”[7],为中医典籍中枸杞子与菊花独立成方的最早记载。该描述随后被明清多本代表性本草如《本草汇言》《本草备要》《得配本草》等转载[8-10]。作为清代太医院医生临床用药手册的本草著作《药性通考》也援引了该论述。明清方书中以枸杞子–菊花组合独立成方的方剂还有清代《集验良方》中杞菊丸云“终身无目疾,兼不中风不生疔毒”[11];《仙拈集》杞菊散云“久服青盲可以复明”[12]。董西元于《医级》中将该药对与六味地黄丸组合首创“杞菊地黄汤”[13]。虽方名为汤,但由于其收载在该书“杂病类方·五字方·丸”项下,可见“汤”实为“丸”。直至今日,杞菊地黄丸仍为中医眼科用于治疗肝肾阴虚而致两眼昏花、视物不明或眼睛干涩、迎风流泪的常用中成药。由此可见,枸杞子–菊花在明清就已成为广受认可的配伍组合。随着《本草备要》成为中医入门之本草启蒙著作,枸杞子–菊花久服“永无目疾”之效更是深入人心。

枸杞子–菊花的形成,首功应属道家。枸杞子与菊花均为道家服食常用之品,《神农本草经》中描述枸杞“轻身,不老”与菊花“轻身,耐老,延年”皆具有浓厚道家养生色彩[14]。我国现存最早道教类书北周《无上秘要》(卷七十八·地仙药品)中记载“菖蒲门冬,巨胜黄精,菊花枸杞,崖蜜茯苓”[15],其将菊花与枸杞并列,绝非偶然。虽然“杞菊”之名于中医典籍中最早出现晚至元代许国祯《御药院方》(1267年)之“杞菊丸”[6],但于古籍中则早在唐代即已问世。以隐逸诗在晚唐诗坛占有一席之地的著名诗人陆龟蒙著有名篇《杞菊赋》,并引来北宋苏轼《后杞菊赋》与张耒《杞菊赋》诸多后世文人的隔空唱和,蔚为文坛佳话。结合陶弘景、雷殽、王冰道家的身份,以及陆龟蒙号“天随子”且于《全唐诗》中留有多首与道士唱和之作等背景,道家都应是枸杞子–菊花的最早应用实践与功效发现者。

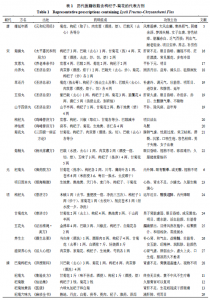

历代医籍收载的含枸杞子–菊花的代表方剂见表1。

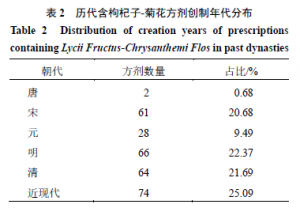

搜集《中医方剂大辞典》中枸杞子与菊花同方的方剂共得268首,同时通过查询“药智网”(https://www.yaozh.com/)中的中药材与中成药处方数据库获得含有枸杞子与菊花同方中成药40种,共计308首成方。其中舍去成书年代不详1首;组成相同、用量相同,但方名不同的方剂作为重复方剂剔除,相同方剂剔除成书年代居后者,共3首;舍去“菊花心”为药材特征1首;舍去方中药材为“枸杞根”方剂7首,“菊花子”方剂1首。实际参与统计共295首。按照方剂的直接方源按唐(618~907年)、宋(960~1127年)、金(1127~1279年)、元(1271~1368年)、明(1368~1644年)、清(1644~1911年)、近现代(1911年之后)进行断代统计可知含枸杞子–菊花方剂最早见于唐代,数量以近现代最多,其后依次为明、清、宋、元(表2)。

2 配伍机制考证

中医古籍并未专门阐释枸杞子–菊花配伍理论,但依据历代医家对枸杞子与菊花的自然属性与药性描述及功效总结可推测其配伍机制。

《本草述》云:枸杞“凌冬不凋,而叶三发,独发于七月者,花即随之,而亦随结实是……则兹物为禀金气而涵水”[30],又云菊花“华于秋而实于冬,叶枯不落,花槁不零……是秉金精而兼水化,金水相涵,真益阴之上品也……故不独平肝,而且能益肝之不足”[30]。《本草纲目》云:菊花“得金水之精英尤多,能益金水二脏也。补水所以制火,益金所以平木,木平则风息,火降则热除,用治诸风头目,其旨深微”[31],又云枸杞子“甘平而润,性滋而补,不能退热,止能补肾润肺,生精益气”[32]。从枸杞子与菊花的自然属性看,2者皆成熟于秋季,故医家认为2者均性禀金水二气,同气相求,合用可增强滋阴之功。从五行相生相克关系看,菊花滋肾水、益肺金与枸杞子滋肾精之效皆可平抑肝阳。因为肾属水,肝属木,肾水能资生肝木,肝阴也能下济肾阴,肝肾同源,两者伍用故可滋肝补肾。

而从“肝开窍于目”理论出发,《神农本草经疏》谓枸杞子“为益精明目之上品。昔人多谓其能生精益气,除阴虚内热,明目者,盖热退则阴生,阴生则精血自长。肝开窍于目,黑水神光属肾。二脏之阴气增益,则目自明矣”[33],菊花“独禀金精,专制风木,故为去风之要药……风本通肝,肝开窍于目,故为明目之主”[34]。由此可见枸杞子滋肾养肝,菊花疏风平肝,双管齐下,肾精肝阴充足,目则得养,视物则明。同时肝阴肾精充足,肝风得息,内热得平,故永无中风疔疽之患。因此基于上述分析可发现,枸杞子–菊花配伍,枸杞子以补为主,菊花以清为要。枸杞子滋肾精,益肝血,补肝肾之阴而明目;菊花疏散风热、清肝明目,用于目疾,枸杞子滋肾养肝明目治其本,菊花清肝泄热治其标。两药为相使配伍,一补一清,且菊花籍其升散之功,可引枸杞子上滋于目,则益肝肾明目之功益彰,故而成为中医眼科喜用药对。

此外,从枸杞子与菊花的药性来认识两者配伍的意义。从本草古籍关于枸杞子的药性描述演变来看,东汉《神农本草经》描述枸杞“味苦,寒”[14],但没有明确区分药用部位。南朝宋《名医别录》首先描述枸杞子“子微寒”[35],唐代《新修本草》沿袭了该论述。五代《药性论》则首提其“味甘,平”[36]。宋代《证类本草》与《本草衍义》均沿袭《神农本草经》与《新修本草》“子微寒”的论述,《宝庆本草折衷》则上承《药性论》谓其“味甘平,微寒”。至明代,《救荒本草》谓“子微寒。一云味甘,平”[37],明确指出针对枸杞子药性存在不同看法。此时期,官修本草《本草品汇精要》仍沿袭“子微寒”[38]的论述,而《本草约言》与《本草蒙筌》均提出“味苦、甘,气寒”,指出枸杞子同时均有“苦,甘”味[39-40]。李时珍于《本草纲目》谓其“甘平而润,性滋而补”[32],认为枸杞子性平。而稍后张景岳则于《景岳全书》中提出枸杞子“味甘微辛,气温”[41],这是枸杞子性温的较早描述。至清代,枸杞子的性味之争仍没有明确结论,但是主其性为寒的论述显著减少,持温或微温的论述更多,如《本经逢原》“味甘色赤,性温无疑”[42],《本草新编》“味甘、苦,气微温”[43],《本草从新》“甘微温”[44],《得配本草》“味甘,微温而润”[10],清太医院《药性通考》与近代丁甘仁《药性辑要》均谓其“味甘苦,气微温”[45]。持“甘平”观点,则有《本草备要》“平补而润”[46]与《本草述钩元》“气味甘平”[30]。而后,在新中国高等中医药学校历版《中药学》教材与《中国药典》中,均采用了枸杞子性味为“甘,平”的描述,似乎已成定论。但是,在清代陆以湉《冷庐医话》中即有壮年服用枸杞子导致牙痛以及肝火上炎者服枸杞子病情加重的案例[47]。现代何莉莎等[48]报道617例枸杞子服用者中,26.09%出现口干咽干、鼻出血、咽喉肿痛等“上火”症状。由此可见,明清医家对于枸杞子“性微温”的药性认识是有临床依据的。菊花的药性认识亦有变迁。东汉《神农本草经》描述菊花“味苦,平”[14],南朝宋《名医别录》谓其“味甘,无毒”[35],《本草经集注》谓其“味苦、甘,平,无毒”[49],增加了甘味,唐代《新修本草》及宋代《证类本草》沿袭了该论述。元代《汤液本草》则谓菊花“苦而甘、寒。无毒”[50],首先提出其性为寒。明代《神农本草经疏》与《本草品汇精要》“味甘,性平缓”[7,38]。《本草蒙筌》则描述菊花“味甘、微苦,气平、寒”,首次“平,寒”兼提[39]。《本草纲目》则谓“苦、辛,平,无毒”,增加了辛味[31]。至清代,《本经逢原》谓“黄者苦甘平,白者苦辛平”[42],《本草备要》与《药性通考》谓“味兼甘苦,性禀平和”[46,51],《本草丛新》谓“甘苦微寒”[52],《本草求真》谓“味辛,甘,苦。性平”[53],总体认识是菊花味甘苦,性平。民国《药性辑要》则谓其“味甘,微寒”[45]。而在新中国高等中医药学校历版《中药学》教材为“辛,甘,苦,微寒”,《中国药典》2020年版记载菊花性味为“味辛,甘,苦,性寒”,均认为菊花性寒,可能是基于菊花疏散风热和清肝明目的功效得出的认识。并且,针对枸杞子“上火”的用药情况发现,枸杞子配伍菊花后,“上火”比例显著下降,似乎可以说明枸杞子与菊花配伍亦具有寒温相伍的配伍意义[36]。

3 配伍特征分析

将枸杞子与菊花同方配伍的294首(实际参与统计的295首中舍去无具体主治功效方剂1首)方剂从应用主治、配伍比例、用量用法、剂型应用等角度总结枸杞子-菊花的配伍特征。

3.1 应用主治分析

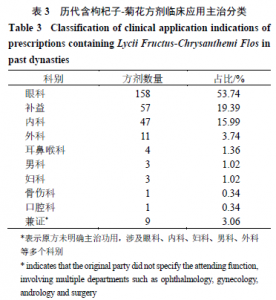

根据方剂原书记载主治对枸杞子-菊花方剂进行分析(表3),发现枸杞子-菊花的应用主治几乎涵概临床各科,眼科方剂数量最多居首位,占方剂总数的53.74%,补益方剂数量次之,占19.39%,内科方剂排第3位,占15.99%。该药对还用于外科、耳鼻喉科、男科、妇科、骨伤科与口腔科。另有9首方剂治疗范围涉及眼科、内科、妇科、男科、外科等多个科别,其应用程度广泛可见一斑。有1首方剂无功用主治的详述,不纳入统计。

除应用较多的眼科与补益方剂外,枸杞子-菊花方剂用治内科疾病共41首,其中用于治疗“中风”方剂最多为12首,其次分别为虚劳8首、痹证5首、惊悸怔忡4首,另有用治郁症、健忘、痉病等。用治外科疾病方剂共11首,疠风(即麻风病)最多为5首、白癜风3首、斑秃1首、痔1首、百杂疮肿1首。耳鼻喉科主要用治耳鸣与口疮。用于男科的方剂主要用于治疗阳痿与不育,妇科用于治疗月经不调与妊娠眩晕,骨伤科用于遍身疼痛手臂痠麻之损筋,口腔科用以固齿。

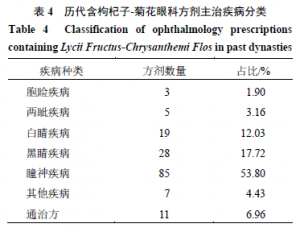

针对数量最多的眼科治疗方剂,进一步结合中医眼科五轮辨证法分析,枸杞子-菊花用于治疗以视物不清与视瞻昏渺为特征的瞳神眼病与以目生翳障为特征的黑睛眼病方剂数量最多(表4)。眼科五轮学说认为,瞳神属水轮肾主之,黑睛属风轮肝主之。枸杞子归肝、肾经,菊花归肝经,均为治疗瞳神与黑睛疾病的要药,故枸杞子-菊花用于治疗这2类眼科疾病尤多。其他疾病主要包含近视、目痛、双目不闭、斜视、羞明怕日、远视等眼科疾病。此外,该药对还在11张眼科内外障通治方中运用,足见其久服永无目疾之美誉名不虚传。

此外,在整理过程中发现,含枸杞子-菊花方剂在其功用主治或适应症条目下,多有肝肾俱虚、肾脏虚弱、肝肾不足等描述,尤其是在该药对应用最多的眼科疾病方剂与补益方剂中。而在用于治疗中风、虚劳、痹证、健忘、痉病等内科方剂以及治疗疠风、斑秃的外科方剂,均以滋补肝肾药所用居多。用于治疗耳鸣、阳痿不育与月经不调等男女各科,骨伤科之损筋及口腔科之固齿,滋补肝肾更是主要的治则治法。因此,肝肾亏虚是枸杞子-菊花运用的核心病机,也体现了中医辨证论治“异病同治”的特色。

3.2 配伍剂量分析

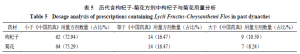

本课题组依据《中医方剂大辞典》附录中的“古今度量衡对照”表,并结合《中国科学技术史·度量衡卷》的相关研究成果,制定下列测算依据,即唐朝至清朝时1两为37.30 g,斤、两间为16进制;近现代时1两为50 g,斤、两间为10进制。“方寸匕”中金石药2g,草木药1 g;“钱匕”为“方寸匕”的6/10~7/10。对明确记载药材配方剂量与服用剂量的方剂进行计算,共计207。结合枸杞子与菊花所占比例折算该2味药的每日服用剂量并参照《中国药典》2020年版相应用量范围(枸杞子6~12 g,菊花5~10 g)进行统计分析(表5),发现近75%方剂中枸杞子与菊花的用量小于《中国药典》2020年版中剂量范围,以2 g下的应用较多,并且剂型以丸剂与散剂居多。其中枸杞子最小日用量为《圣济总录》“决明散”之0.09 g,菊花最小日用量为《太平圣惠方》“薯蓣散”之0.02 g。汤剂中2味药的用量相对较大,枸杞子的用量在1~30 g,菊花的用量在1~37 g。这可能与枸杞子-菊花多用于补益肝肾、延年益寿之丸散中,故需减小用量以求徐图起效有关。汤剂中用量相对较大,体现了以汤剂荡涤邪气以求速效的理念。

3.3 配伍比例分析

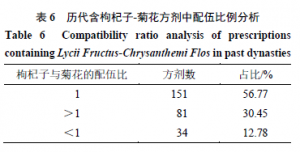

共有266首含枸杞子-菊花方剂记载了枸杞子与菊花的配方用量,计算配伍比例并统计分析(表6)。其中枸杞子-菊花等量配伍方剂数量最多,枸杞子用量大于菊花的方剂数量次之,枸杞子用量小于菊花的方剂数量相对较少。

结合相关方剂创制年代进行分析(图1)后发现,枸杞子-菊花等量配伍的方剂数量虽然最多,但自唐代以来呈下降趋势;而枸杞子用量大于菊花的配伍的方剂数量则从明代起数量开始上升直至清代已与等量配伍方剂数量呈分庭抗礼之势。这种趋势与明代温补学派的兴起有密切关系。以汪机、薛己、孙一奎、张介宾、赵献可为代表的明代医家鉴于部分医家妄宗河间丹溪之学,过用苦寒药物以致损人脾胃克伐真阳的流弊,强调脾胃和肾命阳气对生命的主宰作用,建立了以温养补虚为特色的虚损病证诊治系列方法,同时完善了肾和命门病机学说,为中医脾肾脏腑理论体系的最终完善做出了重要贡献。同时,温补学派医家喜用熟地黄、肉苁蓉、枸杞子等具有添精补髓功效药物治疗肾虚的诊疗经验恰与明代帝王喜好房中之术不谋而合,皇室的推崇也影响到民间用药风尚,因此温补学说在明清极为盛行。枸杞子自唐代甄权《药性论》即谓其“补益精,诸不足”,温补学派代表医家张景岳更谓其有“填精固髓”之效,同时一反前代本草认为枸杞子性寒与性平的认识,指出枸杞子性温,并以枸杞子为主要药味创制了著名的左归丸与右归丸,影响极为深远。此外,相传为明世宗嘉靖帝度身定制的著名补肾方剂五子衍宗丸中枸杞子同样为重要组成药味。因此,明清枸杞子用量大于菊花的配伍方剂数量上升应与温补学派重视添精补髓的诊疗心得密切相关。

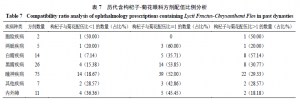

针对枸杞子-菊花配伍应用最多的眼科方剂,采用五轮辨证法分析枸杞子-菊花配伍比例(表7)。除白睛疾病外,枸杞子与菊花等量配伍方剂数量仍最多,枸杞子用量大于菊花方剂数量次之,枸杞子用量小于菊花方剂数量居末。与之前分析统计排序基本一致。瞳神与黑睛眼病虽为虚实夹杂之症,但仍以肝肾不足之虚证为主,故枸杞子用量相对较大。在用于治疗暴风客热、天行赤眼等以实火上炎为特征白睛眼病时,枸杞子-菊花应用时则加大菊花用量以增强疏散风热泻火之效。因此,枸杞子-菊花配伍比例的灵活变化也体现了该药对清补结合的配伍特征。

3.4 组成药味基原分析

《中国药典》2020年版规定枸杞子与菊花的基原分别为茄科植物宁夏枸杞Lycium barbarum L.的干燥成熟果实与菊科植物菊Chrysanthemum morifoliumRamat.的干燥头状花序,有关枸杞子与菊花的品种考证文章也有较多研究报道。枸杞产地经历了由河北、江苏逐渐向陕西、甘肃等地的变迁,最终形成了以宁夏为道地产区的稳定状态;历代本草文献记载的枸杞子的主流品种为宁夏枸杞与枸杞L. chinense Mill.[54]。关于枸杞子产地,卢有媛等[55]研究认为药用枸杞子生产适宜区主要集中于宁夏,甘肃白银、酒泉和张掖地区及内蒙古西部部分地区,与枸杞子药用古以甘州产质佳而今以宁夏中宁为道地产区相一致;而青海西北部、甘肃酒泉和张掖地区及新疆阿克苏和克孜勒苏柯尔克孜州等产区枸杞子果型指数大以及糖含量高,更适宜作为食用产品。李静等[56]研究认为,不能笼统将某一地区划分为优质或劣质,优质枸杞子的评价需要综合多个指标进行整体评价,或根据枸杞子特定功能需求及对应成分选择合适产区。菊花经过自然和人工选择,最终形成了以河南怀菊、安徽亳菊及浙江杭菊为现代主流药用品种[57]。因此,枸杞子-菊花中枸杞子与菊花的品种基原与药材道地性问题并无太大争议,但枸杞子-菊花方剂仍提供了许多值得关注的信息。如关于本草中枸杞子的道地产地“甘州”,一般认为最早可追溯至孙思邈《千金翼方》(682年)“凡枸杞生西南郡谷中及甘州者,其子味过于蒲桃”的论述[58],至明代《本草品汇精要》(1506年)始将“陕西甘州、茂州”[38]列为枸杞子道地产区。李时珍于《本草纲目》(1578年)亦记载枸杞子“甘州者为绝品”[32]。但从方剂中发现,南宋杨士瀛《仁斋直指方》(1264年)已于“秘传当归膏”下注明“枸杞子,甘州者为佳”[59]。虽然《本草品汇精要》中尚将茂州(今四川省茂县、北川羌族自治县、汶川县)同样作为枸杞子道地产地,但明代方剂中枸杞子凡有产地描述者皆注明甘州为佳。可见甘州作为枸杞子道地产地自唐代即声誉鹊起,宋代已闻名遐迩,至明代几乎已成为枸杞子药材唯一的道地产区。

含枸杞子-菊花方剂有23首述及菊花颜色,其中19首方剂记载所用菊花为白菊花,3首为黄菊花,1首为黄白二色。《本草经集注》曾云“菊有两种:一种茎紫气香而味甘……一种青茎而大,作蒿艾气……又有白菊,茎叶都相似,唯花白,五月取。亦主风眩,能令头不白”[49]。《日华子本草》于菊花项下分甘菊与野菊[60]。《本草拾遗》“白菊”项下记载:“并抱朴子刘生丹法,用白菊花汁和之”[61]。《本草图经》云“南阳菊亦有两种:白菊,叶大似艾叶。茎青,根细,花白,蕊黄;其黄菊,叶似蔺蒿,花、蕊都黄。然今服饵家多用白者”[62]。《本草纲目》记载:“黄者,入金水阴分;白者,入金水阳分;红者,行妇人血分”[31]。《药品化义》提出菊花黄白功用有别,“是以肺气虚,须用白甘菊……是以清肺热,须用黄甘菊”[63]。《药性通考》记载“菊花乃眼科之妙药,能去风明目,世人每用白菊花,岂黄者无用乎?菊花虽有黄白,其性相同,黄者取中州之气,能入脾经,清胃火,其功比白者更有大功也”[52]。基于这些历代经验描述,《中药学》教材多主临床平肝明目多用白菊,疏散风热多用黄菊的论断。方剂整理分析中亦发现注明用“黄菊花”的《鲁府禁方》之“神异痰火膏子”主“痰火”[64],《临证指南医案》之“补肝汤”以“黄菊花”主“脉涩细,左目痛,泪热翳膜,此肝阴内亏,厥阳上越所致”[65]均支持该论断,但多数方剂未明确区分所用菊花之黄白。综合本草记载与临床应用,鉴于白菊花更为道家养生喜用且与黄菊花相比偏补益的认识,且《医级》杞菊地黄汤明确注明方中所用菊花为白菊花,因此枸杞子-菊花中菊花以白菊入药为宜,倘若热象明显可建议以黄菊入药。

亦有方剂记载菊花的产地、药用部位与采收时间。关于产地,如宋代《饲鹤亭集方》之桑麻丸与近代《顾氏医经读本》之桑丹杞菊汤所用菊花为“滁菊”;清代《医醇剩义》之养血胜风汤为“杭菊”;另有1篇方剂还注明用“甘州菊花”。关于药用部位,有2首方剂中用“菊花蕊”,是指菊花的管状花还是指未开放的菊花尚待进一步考证。关于菊花采收时间,有2首方剂提及菊花“九月九日采”。古籍中多有于九月九日采摘服用菊花保健的记载,如《西京杂记》“菊花舒时,并采茎叶,杂黍米酿之,至来年九月九日始熟,就饮焉,故谓之菊花酒”[66]与《初学记·岁时部》“九月九日,采菊花与茯苓、松脂,久服之令人不老”[67]。这些具有浓厚道家色彩的菊花服用记载也足以证明道教对枸杞子-菊花形成的深远影响。

3.5 药味炮制方法分析

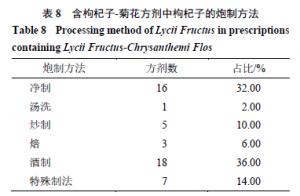

含枸杞子-菊花的方剂中有50首记载了枸杞子的炮制方法(表8),其中以酒制与净制方法居多。特殊治法主要有乳汁制与复制法,其中尤以复制法最有特色。该方法将枸杞子先以酒拌,然后分成4份,分别与青盐、黑芝麻、小茴香和川椒炒制,然后弃去他药,再将枸杞子与其他药材共同制丸。该复制法始见于元代《经验秘方》枸杞丸,并被著名中医内科著作清代《杂病源流犀烛》明目四神丸所沿用。考其用意可能以味咸寒,下行走肾之青盐与补肝肾,益精血之黑芝麻增益枸杞子滋肾益精之功,以温肾之小茴香与补命门之火的川椒相配枸杞子以求阴阳并补以增强补益肝肾功效,又可以其辛味解枸杞子之滋腻。值得注意的是,含枸杞子-菊花方剂中也多见枸杞子与小茴香,枸杞子与川椒同方配伍的方剂,可见该复制法的出现是有其临床应用经验支持而非臆想。

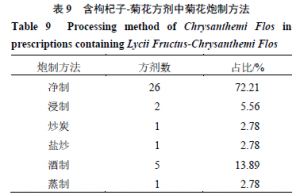

有36首方剂详细叙述菊花的炮制方法(表9),其中也以净制为最多,酒制次之。酒制菊花可能意在增强其上行直达眼部治疗之效,蒸制则起到杀酶保苷之效。《中国药典》2020年版亦规定菊花的加工方法为采收后阴干或焙干,或熏蒸后晒干。

3.6 方剂剂型分析

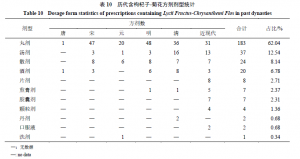

统计历代含枸杞子-菊花方剂剂型(表10),发现丸剂为最常用剂型,占方剂的62.04%;汤剂居第2位,占12.54%;散剂居第3位,占8.14%;酒剂居第4位,占6.78%。从时代分布看近现代剂型种类最多,体现了时代发展与科技进步。

各种剂型中以药材原粉入药的丸剂与散剂占70.17%,这种用药情况可能与以下因素有关,首先从传统功效分析,枸杞子-菊花清补结合以补虚为主,重在滋肝阴益肾精;而丸剂以长期服用徐缓取效而收治本之功,“丸者缓之”的特性使之最适于虚证治疗与补益。其次从该药对的功效物质多为脂溶性成分的角度来看,丸剂与散剂更适合该类成分的获取,酒剂在含枸杞子-菊花方剂中有较多应用也体现了这一配伍特点。

4 应用与研究展望

枸杞子与菊花均为著名的药食两用药材,也是中药现代研究的热点药材,相关研究报道层出不穷。但是2味药材配伍形成的枸杞子-菊花现代研究报道较少,仅有报道该药对水提物可提高老年大鼠晶状体抗氧化能力,改善糖尿病大鼠视网膜病变,在巨噬细胞模型协同增强抗炎与抗氧化作用[68-70]。通过对枸杞子-菊花形成的历史渊源与应用进行系统考证与分析后认为,加强该药对的开发与研究对于临床应用与产品开发以及基础研究均具有重要意义。

首先,视觉障碍已与肿瘤、心血管疾病并列成为全球3大严重影响人类生存质量的疾患,白内障、视网膜和葡萄膜疾病以及角膜病已成为导致我国视力残疾排名前3的眼病,视网膜疾病中的年龄相关性黄斑变性已成为全球范围内老年人视力不可逆转障碍的主要原因。而这些病种皆属于中医眼科的瞳神与黑睛眼病,恰好是枸杞子-菊花用于治疗最多的眼科疾病。现代研究显示,枸杞多糖在青光眼﹑糖尿病性视网膜疾病和视网膜色素变性等动物模型上可通过多种途径发挥视网膜保护作用[71-72]。枸杞子所含玉米黄质和叶黄素类胡萝卜素类成分还是国际公认的可显著降低白内障与晚期年龄相关性黄斑变性发生风险的物质[73]。菊花所含的黄酮类成分,如槲皮素、黄芩素等亦可抵御视网膜色素上皮细胞氧化损伤与细胞凋亡发挥保护作用[74-76]。本课题组前期研究亦发现枸杞子-菊花提取物可显著延缓年龄相关性黄斑变性模型小鼠视网膜退行性改变,显著抑制多种损伤导致的视网膜色素上皮细胞与穆勒细胞凋亡,同时与单味药相比配伍产生了协同增效作用。因此,枸杞子-菊花“久服永无目疾”之美誉确非夸大其辞,以此为基础开发相关的药品或保健品具有广阔的市场前景。此外,枸杞子-菊花还是“肝开窍于目”中医脏腑理论应用于临床的直接体现。现代医学生物学研究与临床进展均证明人体存在“肝-眼”生物轴,肝脏疾病与眼部疾病之间存在共同的通路与靶点和复杂而紧密的生物学关系[77]。因此,枸杞子-菊花作用机制的研究不仅可以丰富对“肝-眼”生物轴调控网络与靶点的研究的认识,对于进一步揭示“肝-肾-眼”3者间的联系也大有裨益,进一步提升眼科学基础研究及临床诊疗水平。

其次,枸杞子-菊花延缓衰老的价值发现与产品开发对于老龄化社会具有重要的应用价值。也许是“久服永无目疾”过于深入人心,枸杞子-菊花补益的功效反而容易被忽视,其实“延年益寿”才是枸杞子-菊花最早被认识的功效。现代研究发现,枸杞子可改善肝肾阴虚型中老年人衰老症状,还可显著提高多种衰老模型小鼠的学习记忆能力与降低机体氧化水平,其中枸杞多糖与亚精胺类被认为是枸杞子抗衰老效用物质[78-82]。菊花所含的黄酮类、有机酸类、三萜类具有较强的抗炎活性,也是延缓机体衰老的重要物质[83-84]。这些信息提示,在评价枸杞子-菊花效用与进行作用机制研究时,不能忽视其抗衰老的功能背景。从产品开发角度,枸杞子-菊花的组成药味均为药食两用药材,历代应用经验均支持其适合长期服用以发挥补益作用。即使部分人群服用枸杞子后出现口干咽干、鼻出血、咽喉肿痛等“上火”症状,配伍服用菊花后亦可明显改善[48]。因此,基于枸杞子-菊花进行抗衰老基础研究与产品研发,对于应对日益加剧的老龄化社会人群健康危机有着重要的现实意义。

千百年来,枸杞子与菊花不仅寄寓着中华民族对健康长寿的美好希望,更成为了具有特殊意义的文化符号与精神象征。枸杞子生于自然环境相对贫瘠的西北却可一年三熟,显示出自强不息的蓬勃生机;菊花凌霜不凋之高洁气韵更是中华民族不畏艰难铮铮风骨的写照。或许华夏先民正是从枸杞子与菊花于逆境中绽放的自然特性认识到其顽强的生命力进而挖掘其延年益寿的养生价值。在大健康产业蓬勃兴起的当代社会,更应当不断挖掘枸杞子-菊花固有的健康价值,开发相关健康产品服务于老龄化社会,以期为人类健康做出更大贡献。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献(略)

来 源:陆韫青,朱 悦,郑嘉妮,朱梓强,曹 程,王颖异,梁小飞,魏丹丹,郭 盛,宿树兰,段金廒.枸杞子-菊花配伍源流考证及特征分析 [J]. 中草药, 2022, 53(6): 1891-1902

枸杞子-菊花配伍源流考证及特征分析