黄芪为豆科植物蒙古黄芪Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao或膜荚黄芪A. membranaceus (Fisch.) Bge.的干燥根[1]。黄芪味甘,性微温,汉代《神农本草经》将其列为上品,使用历史久远,为补药之长[2]。追溯本草专著和历代名家医案,黄芪具有补气之功,入脾、肺经,具有固表止汗、托毒生肌、利水消肿、生津养血、行滞通痹、敛疮生肌等功效,常用于用治脾肺气虚、自汗、疮疡难溃难腐、血虚萎黄等病证。而黄芪炮制历史可追溯至南北朝时期,宋代黄芪炮制品种类和炮制方式得到了广泛应用和传承,明清时期黄芪炮制品功效及作用理论进一步发展,实现了系统性的总结阐释。近年来,研究者对于黄芪炮制工艺的研究主要集中在生品和蜜制品,对其他制法关注较少。现代研究发现黄芪主要活性成分为多糖类、皂苷类、黄酮类[3],而炮制会对其活性成分造成质变或量变,这种改变受到炮制过程中工艺选择、辅料等因素共同影响。药理实验和临床研究表明,黄芪在抗肿瘤、增强免疫、肺系疾病、脾系疾病、肾系疾病、心血管疾病、胃肠疾病等[4-9]方面疗效显著;在保健品中有广泛应用,对亚健康人群具有抗衰老、抗氧化、降血糖、降血压等[10-13]作用。本文整理黄芪的相关文献,总结黄芪的功效主治、炮制沿革,并对其现代炮制工艺、化学成分、药理研究等进行综述,为黄芪的炮制研究提供参考。

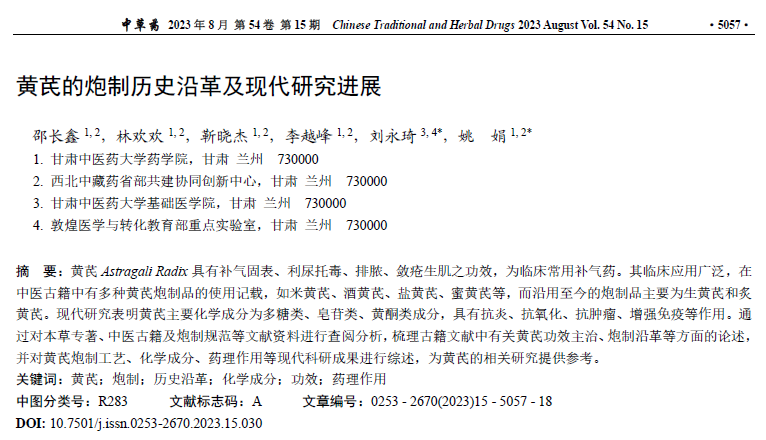

1 炮制历史沿革

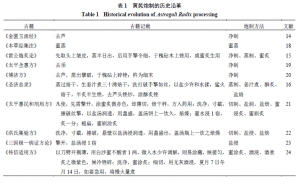

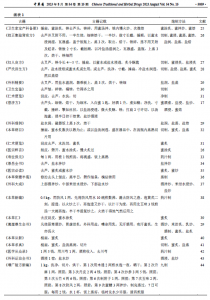

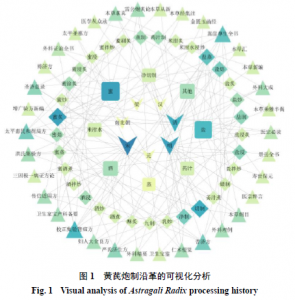

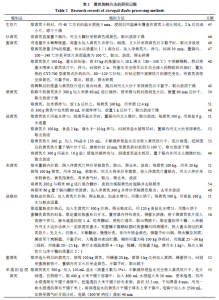

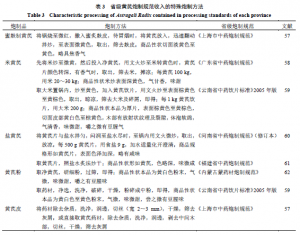

黄芪有近2000年炮制历史,最早的炮制记载为《金匮玉函经》[14]中的“去芦”净制。南北朝时期炮制专著《雷公炮炙论》[15]中提到“先须去头上皱皮了,蒸半日出,后用手擘令细,于槐砧上剉用”,是历史上首次出现黄芪水火共制“蒸制”的方法,是黄芪生熟异用的开始。宋代除了炒制方法的记载外,开创性地应用了辅料共制法,包括蜜制、盐制、酒制、酥制。其有关液体辅料炮制方式有记载为浸、煮、润、焙、蒸、涂、刷等。《圣济总录》[16]在切制工艺部分提到的“薄切”,为现代黄芪饮片的雏形。明代《普济方》提到“蜜酒煮”[17],即蜂蜜与黄酒共同炮制黄芪,而后提到米泔制、姜汁制、药汁制等。炒、炙、拌炒等制药方式逐渐取代旧法成为制法主流。清代记载有乳制、醋制、固体辅料米炒等,并有“九制”等特殊炮制方法,其炮制历史沿革见表1。采用Cytoscape 3.9.1构建黄芪古代炮制沿革网络,进行可视化分析。以朝代-制法-古籍为节点进行网络分析,以各节点degree值进行拓扑分析并以节点大小、颜色深浅表示在网络中被引用情况。结果显示黄芪在宋代制法存在多样化发展,明清时期制法得到进一步创新,见图1。对其炮制方法出现的次数进行分析,依次为蜜制(25次)、盐制(25次)、酒制(7次)、米泔制(2次)、姜汁制(1次)、乳制(1次)、九制(1次),由此可见黄芪蜜制是黄芪的重要炮制方法,盐制在地方炮制规范有收录记载并传承。

2.2黄芪蜜制工艺

黄芪蜜制由来已久,传统制法为蜜炙黄芪,对其炒制温度、时间等均凭炮制工个人经验确定炮制品终点,现今随着炮制技术的现代化发展,蜜制工艺也得到了的创新。侯敏娜等[67]用微波炮制法,在单因素(蜂蜜用量、闷润时间、炮制时间、微波火力)考察的基础上,将蜜黄芪中总黄酮、总皂苷提取率、水溶性浸出物含量和饮片外观性状的总评归一值(OD)作为考察指标,发现炮制81 s、蜂蜜用量34%、微波火力82%、闷润6.1 h,所得蜜黄芪最佳。任天航等[68]采用层次分析法结合设计-响应面法对炮制温度、时间、蜂蜜与水的比例进行单因素考察,以黄芪蜜制后中毛蕊异黄酮葡萄糖苷、芒柄花苷、黄芪皂苷I、水溶性浸出物的含量及外观性状评分为评价指标,得到炮制温度139.41 ℃、时间6.04 min、蜜水比为1∶0.680 2为炙黄芪最佳炮制工艺参数。陈靖等[69]采用均匀设计实验,以辅料比例、浸润时间、炒制时间、炒制温度为因素进行考察,以黄芪甲苷含量及水溶性浸出物含量为评价指标,发现加7倍蜜水、浸润0.5 h、炒制13 min、温度70 ℃为蜜炙黄芪最优工艺。杨志城等[70]基于Box-Behnken响应面分析法对蜜水稀释比例、炒制时间、炒制温度等多因素进行分析,以炙黄芪中毛蕊异黄酮苷、黄芪甲苷、总皂苷、总多糖、总黄酮、药材含水量等为考察指标进行加权计算,得到炙黄芪最佳工艺是蜜水稀释比1∶0.603 4、炒制温度147.74 ℃、炒制时间4.887 min。周倩等[47]应用正交实验设计对传统黄芪蜜制工艺标准确立,主要对蜜水比、闷润时间、炒制温度与成品出锅温度进行正交实验,以炙黄芪外观性状和指纹图谱特征峰峰面积为指标进行评价,其稳定的制备工艺参数为蜜水质量比1∶1、闷润0.5 h、炒制温度为200~240 ℃、成品出锅温度100 ℃。蜜麸炒黄芪,为蜂蜜与麦麸共同炮制黄芪。张金莲等[56]采用星点设计-效应面法对炼蜜用量、炒制时间和温度为变量进行分析,将黄芪甲苷、毛蕊异黄酮葡萄糖苷、总黄酮及水溶性浸出物含量的OD值作为考察指标,发现黄芪样品40 g时,加炼蜜9.6 g,炒制时间4 min,炒制温度210 ℃时,蜜糠炙黄芪的工艺最优。

2.3 其他炮制工艺

黄芪古代的炮制方法大都失传,现代研究也较少,但有学者对黄芪的盐制、醋制进行研究。陈靖等[69]发现盐炙黄芪最优工艺为1倍盐水、浸润0.5 h、炒制5 min、温度240 ℃;醋制黄芪最优工艺为1倍醋、浸润0.5 h、炒制5 min、温度70 ℃。通过对黄芪现代的炮制工艺进行整理分析,发现不同研究者所用的分析方式不同,建立的考察因素不同,导致所呈现的工艺也不相同,除常见的时间、温度、辅料比等因素还出现了“揉搓”等特殊的地方炮制方式,并发现“最优”的炮制工艺仅出现在研究者所规定的指标下,因此并不具备统一性,对此提示炮制界应当对饮片现代化加工方面应当探索统一的参评指标,逐步优化分析方法,吸收传统炮制手段,力求达到全国公认的饮片炮制工艺。

3 化学成分

目前,黄芪中检测到的化学成分已超过200种,其主要活性成分为多糖类、三萜皂苷类、黄酮类化合物,此外还包括蒽醌、生物碱、氨基酸和金属元素等成分[71]。现对其主要活性成分进行整理。

3.1 多糖类成分

黄芪多糖是黄芪中生物活性较强的一类大分子化合物,包括黄芪多糖I~III,杂多糖AH-1、AH-2、酸性多糖Amon-S[72],其由单糖所构成,其水解、乙酰化所得到的单糖有L-鼠李糖、L-阿拉伯糖、D-葡萄糖、D-甘露糖等[73]。

3.2 皂苷类成分

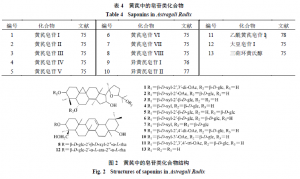

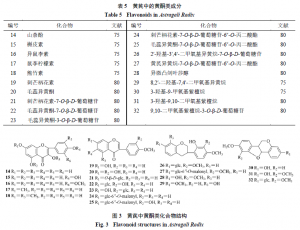

黄芪中皂苷类成分主要为三萜皂苷,由皂苷元与糖基通过糖苷键连接形成。目前黄芪中提取分离的三萜皂苷类成分包括黄芪皂苷、异黄芪皂苷、环黄芪苷、乙酰黄芪皂苷、大豆皂苷等[74],见表4和图2。

黄芪富含多种氨基酸,以天冬氨酸、谷氨酸和脯氨酸为代表,另外还有必需氨基酸亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸等和非必需氨基酸丝氨酸、谷氨酸、天冬氨酸、精氨酸等[58]。

4 不同炮制方法对黄芪化学成分的影响

黄芪中含有多种活性成分,黄芪多糖是黄芪中含量最高、免疫活性最强的成分

[81],此外还有皂苷类、黄酮类等化合物,大量研究发现黄芪活性成分在抗炎、抗病毒、抗肿瘤、抗糖尿病、抗氧化、保护神经等方面都具有良好的治疗作用,因此大量炮制学者热衷于研究黄芪炮制前后主要活性成分变化,并以此推断黄芪中化学成分的性质,并希望寻找较为合适方法对黄芪进行炮制,增加黄芪中有效成分的溶出率,避免造成资源的浪费,提高黄芪的利用率。

4.1 对糖类成分的影响

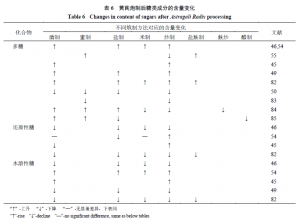

赵霞[55]采用硫酸-苯酚法测定黄芪的生品、炒品、蜜制品、盐麸炒品4种不同炮制方法对总多糖成分含量的影响,多糖成分含量由高到低为蜜黄芪>盐麸炒黄芪>生黄芪>炒黄芪。李利明[46]对黄芪酒制品、盐制品、炒品、生品、米炒品5种炮制品的糖类成分进行分析,发现酒黄芪最高,盐黄芪次之,接着依次为炒品、米制品、生品。余文强[54]对酒炙、米炒、蜜炙、盐炙、清炒5种炮制所得的黄芪炮制品的糖类成分含量进行统计分析,多糖类和还原糖成分以炒黄芪最高,生品最低,水溶性糖以米黄芪最高,生品最低。李曼曼等[45]比较炒品、酒炙品、生品3种黄芪炮制品的糖类成分差异,炒黄芪略高于酒炙黄芪并高于生品。江国荣等[49]用高效液相色谱法测定生黄芪、炒黄芪、酒黄芪、盐黄芪4种炮制品的糖类成分含量,多糖成分酒制品最高,盐制品次之,炒品和生品含量较低,水溶性糖则以生品最高。田源红等[82]采用硫酸-苯酚法测定黄芪生品、酒制品、盐制品、米制品、盐制品及炒制品中还原性糖、水溶性糖和多糖的含量,结果表明酒炙黄芪中多糖含量最高。黄芪炮制后糖类成分的含量变化见表6。

4.2 对皂苷类成分的影响

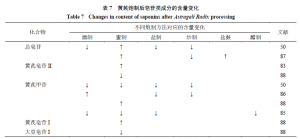

王建舫等[86]对用炒制、盐制、酒制所得的黄芪制品与生品对比分析炮制后黄芪甲苷含量。与生品相比,酒黄芪中黄芪甲苷含量则增加9.14%,炒黄芪和盐黄芪中黄芪甲苷含量分别降低18.27%和15.05%,表明酒制可提高皂苷成分的溶出度。赵霞[87]采用香草醛-冰乙酸、高氯酸显色法测定黄芪生品、炒品、蜜制品和盐麸炒品4种不同炮制方法对总皂苷成分含量的影响,总皂苷成分含量由高到低为蜜黄芪>盐麸炒黄芪>生黄芪>炒黄芪。刘德旺等[50]分别了检测黄芪原药材、生饮片、炒品、蜜制品、酒制品、盐制品中总皂苷及黄芪甲苷的含量,单从含量上判断,原药材皂苷类成分含量较高。黄芪炮制后皂苷类成分的含量变化见表7。

蜜制可增加黄芪中皂苷的含量,盐制也会有所增加,笔者推测盐类成分渗透到组织后会增大黄芪纤维质的溶胀,增加溶出度;炒制是高温使皂苷类成分变性、碳化,增加皂苷的水解程度;多数情况下黄芪生品皂苷含量最高,可能是黄芪炮制品均需经过高温加热,导致黄芪总皂苷和黄芪甲苷的结构破坏。

4.3 对黄酮类成分的影响

李利明[46]对黄芪酒制品、盐制品、炒品、生品、米炒品5种炮制品中毛蕊异黄酮、芒柄花素、芒柄花素-7-O-β-D-葡萄糖苷及毛蕊异黄酮-7-O-β-D-葡萄糖苷4种黄酮类成分进行对比分析,发现酒黄芪中黄酮类成分较生品显著增加,蜜制品黄酮类成分会下降,盐、米等辅料炮制方法对黄芪黄酮成分影响较小。王思路等[89]用高效液相色谱法检测生黄芪、炒黄芪、酒黄芪、盐黄芪、蜜黄芪中黄酮类成分芒柄花素含量的差异,发现生品中含量最高,炒制、酒制、盐制对芒柄花素含量均差异不大,蜜制则降低了黄酮成分的含量。宋肖炜等[90]用高效液相色谱法分析黄芪经蜜、盐、米、酒等辅料炮制后黄芪中黄酮类成分的含量变化,以毛蕊异黄酮- 7-O-β-D-葡萄糖苷、芒柄花素-7-O-β-D-葡萄糖苷、毛蕊异黄酮、芒柄花素4种黄酮类成分为指标性成分进行分析,结果发现酒制可增加黄芪黄酮类成分的溶出,蜜制则会降低黄酮含量,米制和盐制对黄酮成分影响不显著。余文强[54]对酒炙、米炒、蜜炙、盐炙、清炒5种炮制方式所得的黄芪炮制品的黄酮类成分含量进行统计分析,以芒柄花素、芒柄花素- 7-O-β-D-葡萄糖苷、毛蕊异黄酮、毛蕊异黄酮- 7-O-β-D-葡萄糖苷4种标志性成分具体分析,得到一致性结论为酒炙黄芪可以最大限度地保留黄芪的黄酮类成分。李曼曼等[45]比较了炒品、酒制品、生品3种黄芪炮制品中黄酮类成分差异,发现酒制品含量最高。黄芪炮制后黄酮类成分的含量变化见表8。

酒制可增大黄芪中黄酮类成分的溶出,原因为黄酮类成分为醇溶性成分,酒制中乙醇会有助溶的作用,笔者推测传统沿用的蜜制法会降低黄酮成分的溶出,可能是因为蜜制品黏性较大,浸润药材表面,不易粉碎,溶出率受限制;米作为固体辅料混合炒制会吸附黄芪炮制时流出的活性成分,并推测炒制温度对黄酮类成分影响较小。

4.4 对氨基酸类的含量影响

吴云高等[92]将生黄芪、炒黄芪、米黄芪、蜜黄芪、盐黄芪、酒黄芪、麸炒黄芪7种炮制品用piCo-tag氨基酸分析系统检测黄芪炮制品中氨基酸的含量,得到结果由高到低依次是生黄芪、炒黄芪、酒黄芪、盐黄芪、米黄芪、蜜黄芪、麸炒黄芪。江国荣[49]用高效液相色谱法测定生黄芪、炒黄芪、酒黄芪、盐黄芪4种炮制品氨基酸成分含量,炮制不会影响氨基酸的种类,但是含量会有差异,由高到低依次为生品、炒品、酒制品、盐制品。

上述结果表明黄芪中氨基酸含量均以生品最高,黄芪中的氨基酸成分容易受到高温或其他辅料的影响,破坏其结构,使其成分含量降低。

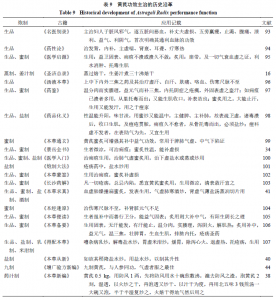

5 功效主治历史沿革

关于黄芪炮制作用的系统理论形成于明清时期,清朝李中梓提出:“古人制黄芪多用蜜炙,愚易以酒炙,既助其达表,又行滞性,若补肾及崩带淋浊药中,须盐水炒之”,认为黄芪酒炙,可助黄芪行气达表,增加其行气之功,同时增加黄芪行气活血的力量,要优于蜜炙法;若用于补肾,则用盐水炒。黄芪生品益气卫表、托毒生肌、利水消肿,常用于气虚所致卫气不固、体虚自汗、水道不利、痈疽不溃或疮久不敛;炙黄芪甘缓温润,发挥增益作用,增强补气升阳,益气补中、温肺润燥的功效,多用于上中下三焦,适用于肺脾气虚、虚劳久咳、气短乏力、中气下陷、食少便溏、气虚便秘、脱肛下坠及气虚不摄血所致的出血症如崩漏、便血等;米制黄芪具有焦香之气,具有补益脾胃、健脾止泻的功效,治疗脾胃虚弱、脾虚泄泻,同时可矫正黄芪豆腥之气;酒制黄芪,凭借酒的升提之性,引药入上焦,结合酒本身活血祛瘀散寒的功效,主治肺气虚所致寒凝之证;盐制黄芪,盐制走肾脏,引药入肾经,主补肾,有滋阴降火、利水消肿的功效,治疗肾虚气薄等病证;米泔水制黄芪,去燥性和中,长期服用黄芪等补益之药会产生燥性,尤其是阻碍胃肠正常运化;乳制黄芪,可用于治疗嘈杂病,此病证表现为胃中空虚、似饥非饥、似辣非辣、似痛非痛、莫可名状、时作时止的一种病证。黄芪功效主治的历史沿革见表9。

6 药理作用

黄芪的功效和临床应用由千年来大量医药学家在临床应用实践中验证总结得来。《主治秘要》云:气温味甘,气薄味厚,可升可降,阴中阳也;补诸虚不足一也;益元气二也;去肌热三也;疮疡排脓止痛四也;壮脾胃五也。又云:甘,纯阳,益胃气,去诸经之痛。去芦并皱,锉用。传统医学解释黄芪性温味微甘,具有补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血、行滞通痹、托毒排脓、敛疮生肌等功效,用于气虚乏力、食少便溏、中气下陷、久泻脱肛、便血崩漏、表虚自汗、气虚水肿等[108]。现代药理对黄芪活性成分进行实验研究,发现黄芪及炙黄芪有抗炎、抗肿瘤、降血糖、提高免疫力、保护心脑血管、保护脑细胞等免受氧化应激;临床上黄芪广泛用于免疫、心脑血管、循环、呼吸、消化、神经系统等系统性疾病[109]。

6.1 增强免疫作用

黄芪具有补中益气的功效,其中黄芪的多糖类成分可促进人体细胞的代谢功能,尤其是免疫细胞的活性,提高机体的免疫功能。石永芳[110]通过研究黄芪多糖溶液对氢化可的松造模诱导的免疫功能低下小鼠模型的影响,发现黄芪多糖溶液可加快模型小鼠血液中溶血素的生成,增加胸腺和脾脏质量,提高淋巴细胞的转化率,表明黄芪多糖类成分可以促进提高免疫力。刘俊秋[111]使用免疫学和血浆代谢组学验证黄芪多糖可改善小鼠脾淋巴细胞增殖转化率和活力,增加脏器质量,从而增强机体正气,抵御外邪。

增效是中药炮制目的之一,现代药理研究表明黄芪蜜制后具有增强免疫的作用。杨中林等[112]采用碳粒廓清实验,比较生品与蜜制品在补气增强免疫方面的作用,发现蜜制品可以提高巨噬细胞的吞噬能力,并提高非特异性免疫。葛秀允等[113]发现炙黄芪可显著增强免疫活性,与生品相比蜜制品可显著增强经刀豆蛋白A诱导的小鼠脾淋巴细胞增殖能力,并且证明多糖为黄芪主要免疫活性成分,这与蜜制可使多糖类成分增加相关。

6.2 抗肿瘤作用

杨冰等[114]发现黄芪黄酮组分抑制肿瘤生长及调节免疫的机制可能与调控X-box结合蛋白1(X-box binding protein 1,XBP1)介导的内质网应激(endoplasmic reticulum stress,ERS)相关,黄芪中黄酮类成分可促进ERS凋亡,介导肿瘤细胞的凋亡,从而抑制C57BL/6荷瘤小鼠肿瘤生长,实现抗肺癌的目的。黄芪黄酮组分高剂量可显著降低XBP1、肌醇需要酶1、葡萄糖调节蛋白78的表达,升高C/EBP同源蛋白的表达[114]。

扶正培本是中医药防治肿瘤的基本法则,中医认为现代医学中肿瘤等病证是由于正气不足引起的,而通过补益人体正气,可以增强机体免疫,提高抵御和祛除病邪的能力,达到防治疾病的目的。由上述理论推断蜜制黄芪在肿瘤防治方面具有较好的疗效,Sha等[115]发现黄芪蜜制后多糖成分可以抑制肿瘤细胞的增殖,诱导肿瘤细胞的凋亡,阻止细胞在细胞周期中从G1转化为S期,通过流式细胞术测定蜜制黄芪可以增加免疫原性细胞死亡相关分子的表达,并增加肿瘤组织中免疫细胞的浸润而抑制肿瘤生长。

6.3 改善肺脏疾病

黄芪可以降低血液黏度,降低血小板聚集,改善肺部血液微循环,减低肺动脉压,增强心肌收缩能力和保护缺氧受损的心肌,增强人体抗感染的能力,对肺部疾病有较好的治疗作用,对受损的心肺功能也有较好的辅助治疗作用,现代临床中黄芪被用于治疗肺癌等相关疾病[116]。Xu等[117]研究表明黄芪甲苷IV可抑制了肿瘤生长并减少了Lewis肺癌的转移数量,并直接作用于巨噬细胞,以抑制巨噬细胞向M2表型的极化,还可通过调节腺苷酸活化蛋白激酶信号通路抑制肺癌细胞的侵袭、迁移和血管生成。

黄芪入肺经,具有补气益肺之效,常用于肺炎、肺纤维化、肺部感染、急慢性支气管炎、肺气肿及胸膜炎等呼吸系统疾病。晁恩祥在前人的治病经验的基础上并结合自己多年的临床观察,确定了现代医学的肺纤维化按照中医肺瘘论治的学术思想,并提出肺瘘属于本虚标实之证,因此根据肺纤维化的病因病机,确定的治法为益气润肺、化瘀解毒,疾病用方为肺瘘方,方中君药为炙黄芪,味甘微温,归肺脾经,取其补中益气之功效,炙而增强此功效,治疗内劳伤倦[118]。

6.4 防治心血管疾病

现代研究表明生黄芪能改善血流动力学,增加血流量,防治心脑血管疾病[119]。韩镕徽等[120]发现黄芪多糖可改善血管炎症和氧化应激状态,保护血管内皮,黄芪具有抗血栓、降压、提高血浆组织内环磷酸腺苷的含量的作用,可以改变血液黏稠度,流变性,增加纤溶酶的活力,有抗凝血作用,由此防止血栓的形成。其次黄芪具有辅助降压作用[13],可以松弛血管平滑肌,保护血管内皮细胞,舒张血管,降低血液循环阻力,增加血液的流动性,改善血液循环,可用于预防心肌梗塞、心绞痛、脑梗死等老年性疾病。

历史上曾记载黄芪常用于中风等心血管疾病的治疗。王清任在总结前人防治中风病的基础上,并结合自己的临床经验提出:中风病所致的半身不遂的病证是因为“气虚血瘀”,而黄芪具有通调血脉、流行经络、活血祛疲的作用,与本病气虚血疲病机相合,故用之。

6.5 治疗胃肠疾病

黄芪中的多糖成分可减轻肠道炎性反应、加快胃肠道黏膜修复、改善胃肠黏膜屏障功能。吕琴等[121]发现生黄芪具有调节水电解质平衡、调控水通道蛋白表达、调节肠道菌群等作用。郑俊等[122]发现黄芪多糖在肠道菌群的作用下会降解成小分子和产生代谢产物,达到健脾效果,改善脾虚水湿不化大鼠胃肠消化吸收障碍。Zhang等[123]发现黄芪甲苷IV可以通过双重介导的p53/miRNA-34a/乳酸脱氢酶A和p53/TP53诱导糖酵解调节磷酸酶途径抑制糖酵解,并且还可以通过恢复单羧酸转运蛋白1/4、CD147和缺氧诱导因子-1α的异常抑制糖酵解过程,糖酵解是癌症疾病能量提供的主要途径,胃癌发生前会伴有糖酵解的异常,由此可以推测黄芪甲苷IV可通过糖酵解途径对胃癌起到治疗效果。

黄芪炮制品在某些胃肠疾病防治方面疗效显著,沈秀娟等[124]对ig蜜、米、麸炒和生黄芪的脾虚小鼠的胃排空率及小肠推进率进行比较,发现蜜制效果最佳,推测为黄芪的补中益气作用可推动小肠蠕动。Wu等[125]采用蜂蜜制黄芪研究葡聚糖硫酸钠诱导的结肠炎小鼠的影响,发现炙黄芪通过保护肠黏膜、调节细胞因子的表达和影响肠道菌群多样性发挥抗炎活性,且效果优于生品。

6.6 改善肾脏疾病

黄芪具有扩张肾血管,增加肾脏血流量,减压并改善肾脏微循环、降低蛋白尿、逆转高脂血症、调节自身免疫和保护肾功能的作用,对血清型肾炎、糖尿病肾病等疾病有较好疗效。Ji等[126]研究发现黄芪注射液在体外可上调Cosmic基因表达,提高免疫球蛋白A(immunoglobulin A,IgA)肾病外周血B淋巴细胞IgA1 O-糖基化水平,可作为黄芪治疗IgA肾病的潜在机制。

6.7 保肝作用

研究表明黄芪具有保肝活性,具有减轻肝脏炎症反应、抑制肝星状细胞活化、促进肝星状细胞凋亡、抑制肌成纤维细胞合成、减少细胞外基质合成、抗氧化应激等作用[127]。在慢性肝疾病发展过程中,肝纤维化病证较为复杂,是肝硬化和肝癌疾病发生的前置环节,Wen等[128]针对肝病发生的中间环节进行机制研究,发现黄芪可显著降低血清丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、IV型胶原、透明质酸、层黏连蛋白和III型前胶原水平,并抑制胶原沉积和肝星状细胞的活化减轻肝纤维化,并且黄芪可以降低糖基化终末产物受体晚期糖基化终末产物受体、磷酸化丝裂原活化的细胞外信号调节激酶1/2、磷酸化细胞外调节蛋白激酶1/2等炎症信号通路关键蛋白的表达,实验数据表明黄芪通过干预高迁移率族蛋白B1介导的炎症信号通路和分泌信号通路,显著抑制肝纤维化,发挥保肝的功效。

7 结语与展望

7.1 黄芪炮制技术的传承

黄芪炮制历史悠久,自南北朝时期就存在擘、剉、去芦等净制方法,而后于宋代出现的蒸、炒、焙、煮、炙等制法,后世伴随蜜、酒、醋、盐、米、乳、药汁等辅料的广泛应用,黄芪也出现各种规格的炮制品,在黄芪炮制传承方面,《中国药典》2020年版与地方炮制规范主要以生、炙黄芪为主,个别地方炮制规范收录米制、盐制、蜜麸制等炮制品,而酒制、米泔制、乳制等炮制品在现行药典及地方规范中均未收载,在古籍文献中对其炮制过程的记载较为宽泛,面临失传的困境。

中药炮制理论源于实践,用于指导中医临床,其中蕴藏着深厚的思想内涵,虽然并非所有炮制技术均可服务于临床,但这些炮制品在中医药防治疾病的历史长河中具有重要作用,在后期的炮制研究中,有必要在中药炮制理论的指导下,基于临床的安全有效性,通过现代研究技术去探索面临失传炮制品的炮制技术及功效,继承黄芪的炮制技术及文化。

7.2 黄芪加工炮制的工艺及标准研究

目前黄芪加工围绕产地加工与炮制生产一体化为主流研究方向,黄芪在药材产地由鲜药材直接切制而后干燥成饮片,避免多次浸润干燥,并减少有效成分的损失。关于辅料制法研究多集中于蜜制,蜜制法的炮制工艺也伴随红外、微波等加热技术的发展,由烘烤的方式逐渐取代传统的炒制,而盐制、酒制、米炒等其他炮制品因临床应用较少,又非药典规定的药材饮片,市场流通量较小,从而少有研究者对其炮制工艺进行探究。在炮制工艺研究中,研究者结合正交实验、响应面优化、统计分析学等方法,逐步确定最佳的炮制工艺参数,但优化参数结果却各不相同,产生此差异的可能原因是:

(1)炮制所选择的方法、评价指标和考察因素等不同;

(2)药材饮片来源、批次、产地等不同;

(3)炮制过程中的火候、时间、温度、终点等要求不一,多依靠炮制工的个人经验判断。现代炮制工艺的优化多以一种或多种成分为指标进行加权优选,但人为规定成分并不能代替药物的整体质量,其优化的工艺参考指标为化学成分而并非药效,因此在炮制工艺质量研究时,既要注重化学成分的变化同时又要结合临床疗效。

近年来,多数研究者研究黄芪经炮制后其化学成分的变化,常见于多糖类、皂苷类、黄酮类等成分,且此类研究的检测指标多为黄芪的某些单体成分进行检测,其活性成分多集中于“量”的变化,对于炮制后“质”的变化未有报道。通过对文献的梳理,黄芪中同类成分经同一种方法炮制后,含量变化大体趋于一致,但有个别研究者研究结果与多数人的结果相去甚远,可能是由于黄芪炮制并没有规定的炮制工艺参数,炮制品也缺少统一的合格标准,很多时候均以炮制工的经验为主,缺乏可视化的工艺参数、规范化的流程标准。因此对黄芪炮制需建立规范的、统一的炮制流程,炮制参数精准可控的炮制工艺,对炙黄芪应该完善炮制标准,对其他炮制品应建立统一的合格标准。

7.3 黄芪炮制功效及机制的研究

目前,国内外研究者研究中药炮制机制的主要是研究炮制成分的变化及炮制对药效的影响,但尚未有研究者将化学成分的变化和药效变化进行有关联的深入研究,且缺乏对药效作用进行必要的生物学验证,因此不能充分说明成分、药效、机制3者间的关系,导致炮制的物质基础不明,作用机制不清,难以深入阐释黄芪的炮制内涵。中药具有多成分、多靶点、以整体发挥作用等特点,因此在进行黄芪的炮制研究时应符合中医整体观,根据黄芪生品、炮制品的性味归经、功能主治等基本属性,引入超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱法,聚合酶链式反应扩增等技术,运用指纹图谱、基因组学、蛋白组学、代谢组学等方法,深入开展黄芪炮制后成分与药效间的确切关系,构建标准的质量研究体系,为探明黄芪炮制的科学内涵奠定基础。

根据中药炮制理论并结合古代医家对黄芪炮制品应用而言,蜜制黄芪甘缓益脾,补三焦元气,蜂蜜与黄芪协同增强黄芪补气升阳的作用;“酒制升提”可引药入上焦,增强药物发散之性,因肺主皮毛,可通过补气固表,治疗肺系表证;“入盐走肾脏”,盐制黄芪引药入肾脏,主治肾气虚并增强利水消肿的功效,对肾病疗效显著,而肾主骨,古今医家均有用黄芪治疗中风疾病的记载,而盐制黄芪能否增强行滞通痹的作用仍需进一步探索:“米制润燥而泽”,米制固护脾胃,而脾主运化,可控制水谷精微和津液生成与输送,并且脾能统摄于血,二者结合米制可增强黄芪生津养血之功;“米泔制去燥性和中”,或可去除长期服用黄芪过程中可能产生的“燥性”,即人们认知中的“上火”病证。结合以上中药炮制理论及黄芪的功效,为黄芪炮制的药效研究提供新的思路。如黄芪“燥性”物质作用基础为多糖类成分,在肠道吸收过程中影响肠道菌群代谢,进而影响水和蛋白的代谢,从而引发大便干结、唾液分泌减少等上火症状[129]。黄芪经不同辅料炮制后功效及成分相对生品存在差异,药效物质基础发生转变,会影响药效成分在体内吸收与转化,因此研究黄芪不同炮制品的功效及炮制机制,可为扩大黄芪不同饮片的临床应用提供依据。

综上,本文对黄芪炮制历史沿革及现代炮制工艺的发展演变进行整理归纳,结合现代仪器和化学分析技术,研究炮制前后黄芪主要活性成分如多糖类、皂苷类、黄酮类等的变化,对古代黄芪应用和现代药理作用进行分析整理,进一步考察和推测黄芪炮制品的功效主治,通过深入探索古人对病证的认知和用药的特点,深度挖掘现代医药所忽视的传统炮制方法和经验理论,通过炮制增强黄芪对某些脏腑疾病的选择性,除了研究黄芪炮制前后化学成分的变化,还可以通过现代药理学研究黄芪治疗疾病的机制,进而通过药效研究对其结果进行验证,将成分-药效进行关联,阐明炮制机制,提升炮制标准,为扩大黄芪适应证提供了新思路,并实现黄芪炮制品在现代临床中的更广泛应用。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献(略)

来 源:邵长鑫,林欢欢,靳晓杰,李越峰,刘永琦,姚 娟.黄芪的炮制历史沿革及现代研究进展 [J]. 中草药, 2023, 54(15):5057-5074.