经过中医药科技工作者的努力,水牛角及其浓缩粉已成为代用犀角的国家法定新资源药材,应用于医药工业与临床调剂,取得了良好的社会和经济效益。山羊角为牛科动物山羊Capra hirus Linnaeus的角,具有清热、镇惊、明目、解毒的传统功效,主要用于治疗小儿惊厥、高热神昏、风热头痛、烦燥失眠、小儿惊痫、惊悸、青盲、痈肿疮毒等疾病[4-6]。现代研究也证实山羊角与羚羊角具有相似的药理活性与临床功效,并纳入多个省份的地方药材标准,常作为羚羊角类效资源应用[7-8]。为进一步深入挖掘其资源价值,本文从历代本草记载、药理活性评价、化学成分分析、现代临床应用等方面对山羊角的研究进展进行系统梳理,并结合本团队的相关研究进展提出开发利用展望,以期实现珍稀濒危角类药材资源的补偿与供给,引导羊产业加工过程巨量副产物和废弃物的资源化利用,服务于中药资源产业的可持续发展及畜牧产业的提质增效。

1 药用记载与历史沿革

1.1 药用记载

山羊角始载于《神农本草经》“羖羊角生河西川谷,羚羊角生于石城山川谷”[9],《神农本草经校注》中河西、石城均为先秦地名,经考证河西多指山西、陕西2省间黄河南段之西[10-11],而石城为河南省林县,首次提出了山羊角与羚羊角产地的差异。后世本草亦对其产地出处进行了补充,如《本草图经》记载:“山羊角出河西川谷,今河东、陕西及近都州郡皆有之,羚羊角出石城山谷及华阴山,今秦、陇、龙、蜀、金、商州山中皆有之”[12];《本草蒙筌》记载:“近道各处俱生,陕西河东独盛”[13]。由此可见,山羊角主要产于陕西省及周边地区,羚羊角主产于河南省及甘肃省等西北地区。关于其形态方面,《新修本草》对其描述为,山羊角“极长,惟一边有节,节亦疏大”,而羚羊角“角甚多节,蹙蹙圆绕”[14]。《本草图经》提到“羊之种类亦多,而羖羊亦有褐色、黑白色者,毛长尺余,亦谓之羖羊,北人引大羊以此羊为群首。种多白色,惟克庖厨。药宜青羝,乃获效验。其或独生一角,又等白身黑头”[12]。《本草纲目》称:“山羊大如牛,或名野羊,善斗至死,角堪为鞍桥”[15]。《本经逢源》称“羖羊角,羖音古,黑羊也。羖羊与羚羊,俱是野兽,羖则雄猛倍甚,角亦起棱,与羚羊不殊,但色黑如漆,故专伐肾邪,辟不祥,与羚羊大都仿佛”[16]。因此可根据外观形态对山羊角和羚羊角进行区分。

1.2 药性及功效记载

关于山羊角性味的记载,《神农本草经》最先记载其“味咸,温”[9]。而后《名医别录》称其“味苦,微寒,无毒”[17]。《新修本草》曰其“味咸、苦,性温、微寒”[14]。此后,后世本草大多沿用《新修本草》之说。本草中对于山羊角归经的记载较少,《得配本草》曰其“入足厥阴经”[18],《本草详节》认为其“入胞络、肝经”[19],《中华本草》记载其入肝经[20]。至今《甘肃省中药材标准》《广东省中药材标准(第三册)》将山羊角药性定为“咸、寒,归心、肝经”[7-8]。关于山羊角功效的记载,《神农本草经》中称“主治青盲,明目,杀疥虫,止寒泄,辟恶鬼、虎、狼,止惊悸,久服安心,益气力,轻身”[9]。《食疗本草》云:“主惊邪,明目,辟鬼,安心益气;烧角作灰,治鬼气并漏下恶血”[21]。《名医别录》记载:“疗百节中结气,风头痛及蛊毒,吐血,妇人产后余痛。烧之杀鬼魅,辟虎狼”[17]。《日华子本草》云:“退热,治山瘴、溪毒,烧之去蛇”[22]。《本草蒙筌》云:“止血调荣,安神益卫。却惊悸解蛊毒,禁冷泻杀疥虫。治小儿发热痫邪,疗妇人产后余痛。取百节中结气,逐两眼内青盲。山瘴溪毒并祛,虎狼蛇虺齐辟”[13]。纵观历代本草,山羊角的功效可以归纳为清热、镇惊、明目、解毒、安神,主要用于小儿惊痫、高热神昏、烦燥失眠、青盲、痈肿疮毒等疾病。

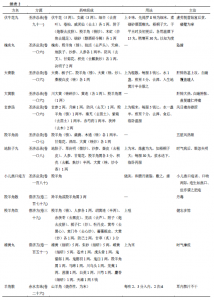

历代本草著作对山羊角的药性及功效记载见表1。

1.3 加工炮制方法

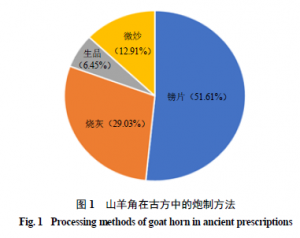

对山羊角在古方与现代处方中的炮制方法分别进行归纳分析,结果显示在现代处方中,山羊角一般通过镑片或粉碎等方法处理后使用,而在古方中,山羊角常用的炮制方法还包括烧灰、微炒等,如《赤水玄珠》记载:“山羊角烧灰,吹二、三分入耳内,可治耳内浓汁不干”,《本草品汇精要》记载:“制凡使,烧灰存性用,或镑屑用之”[23],进一步提出山羊角临床上烧灰后用酒调服,可用于治疗产后恶血烦闷以及小儿惊痫;镑屑后微炒,合温酒调服,常用于治心烦恍惚、腹痛。此外,《名医别录》曰:“勿使中湿,湿有毒”[17],《本草品汇精要》云:“收阴干,勿令中湿”[23],提示山羊角还需阴干后使用。现代研究认为,一方面高温炮制可有效除去药材中部分潜在的细菌、病毒、病原微生物等致病因子[24],另一方面亦有研究表明,山羊角经高温烘烤后,其总寡肽含量有所增加,且治疗痛经活性与免疫增强活性均显著提高[25],提示山羊角烧灰炮制品可能会增强其活性,具有较好的开发应用价值,但其具体炮制规范及炮制后活性变化需进一步的探索研究。

山羊角在古方中的炮制方法见图1。

1.4 在古方中的配伍及应用

基于对山羊角药性及功效的认识,中医临床常以单方或复方应用。以“山羊角”“羖羊角”为关键词查询南京中医药大学方剂文献数据库,共得到历代方书记载含山羊角方剂25首,其详细记载情况如表2所示。《肘后备急方》中记载的太乙流金方由雄黄3两,雌黄2两,矾石、鬼箭各1两半,羖羊角2两组成,上为散,辟瘟气,是山羊角入方治疗的最早记载[26]。对山羊角方剂进行统计梳理,发现山羊角成方后多以丸、散用药,并以温酒送服,主要用于治疗妇人产前、产后心闷不安,眼部疾病如坠睛、瞳仁疼痛、失明,时气瘴疫,一切肿毒等疾病。

2 物质组成分析

现代研究表明,山羊角主要含有蛋白质及肽类、氨基酸类、脂类、含硫类(巯基)、核苷类等成分。

2.1 蛋白质及肽类

现代研究表明,山羊角中含有丰富的蛋白质及肽类成分,这些成分不仅是山羊角的结构物质,更是其功效物质的重要组成部分。刘炎等[27]采用紫外分光光度法测定山羊角中水溶性蛋白质含量,其质量分数为(1.38±0.03)mg/g,低于羚羊角[(2.17±0.04)mg/g]。本课题组前期应用十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gelelectrophoresis,SDS-PAGE)胶内酶切与液相色谱-串联质谱技术对山羊角中主要的蛋白质类成分进行分析鉴定,并比较其与羚羊角的蛋白质组成差异,结果从山羊角中鉴定了140个蛋白质,其中52个为角蛋白及角蛋白相关蛋白,羚羊角共鉴定得到101个蛋白质,其中43个为角蛋白及角蛋白相关蛋白,表明山羊角与羚羊角的共性成分是以角蛋白为主的分子结构相关蛋白,且两者在蛋白质种类构成方面相似[28]。在此基础上,通过同位素相对标记与绝对定量技术的定量蛋白质组与主成分分析研究不同角类动物药所含共性蛋白质类成分的类型、蛋白质相对含量等进行归类比较分析,结果表明山羊角与羚羊角的蛋白质类成分组成与相对含量比例接近[29]。角蛋白类成分为山羊角的主要物质基础,采用人工胃液与人工肠液分别对山羊角和羚羊角进行仿生提取处理来模拟机体消化过程,结果表明山羊角、羚羊角的仿生提取液可鉴定出大量角蛋白来源的肽类成分,且羚羊角与山羊角释放的肽段具有高度相似性,这些肽段主要源于II型角蛋白(keratin,KRT)14、KRT5、KRT34与KRT84的4个结构域,这些角蛋白主要为细胞骨架角蛋白、皮肤角蛋白、支架角蛋白等结构蛋白[30],以上阐述了山羊角、羚羊角蛋白质肽类成分,为山羊角作为羚羊角类效资源使用提供了理论依据。

2.2 氨基酸类

一般认为,山羊角水解后的复合氨基酸类成分起主要药理作用。李云谷等[31]分别采用酸水解和碱水解的方法制备了山羊角提取液,经分析发现,酸水解液含有17种氨基酸,总质量分数为0.562 mg/g,碱水解液含有15种氨基酸,总质量分数为0.141 mg/g,药理活性研究表明,酸水解液的镇静催眠、抗中枢神经兴奋剂作用均强于碱水解液,提示山羊角活性作用的发挥可能与氨基酸成分的种类和含量相关。刘绍勇等[32]采用稳定同位素相对标记与绝对定量标记法对3批次山羊角样品进行42种全谱氨基酸分析,3批山羊角提取物中分别包含34种氨基酸(蛋白质氨基酸19种、非蛋白氨基酸15种),31种氨基酸(蛋白质氨基酸19种、非蛋白氨基酸12种)、33种氨基酸(蛋白质氨基酸19种、非蛋白氨基酸14种),氨基酸总质量分数为74.78%~81.93%,由除甲硫氨酸外的19种蛋白质氨基酸构成。

2.3 脂类

磷脂是一类具有重要生物活性的物质,具有改进肌体神经功能障碍及紊乱、恢复脑功能、增强记忆力以及抗衰老等功效。江佩芬等[33]通过薄层色谱鉴别发现山羊角主要含有卵磷脂、脑磷脂、神经鞘磷脂、磷脂酰丝氨酸及磷脂酰肌醇等磷脂类成分。姜清华等[34]采用Folch试剂超声提取方法结合紫外-可见光光度法测定了山羊角与羚羊角的磷脂类成分,结果表明山羊角中的总磷脂(0.24%)高于羚羊角(0.20%)。除磷脂外,胡晓炜等[35]从山羊角中共鉴定出12种脂类成分,包括4种不饱和脂肪酸(棕榈烯酸、亚油酸、油酸、11-二十碳烯酸甲酯),占总脂类的27.85%,8种饱和脂肪酸(十四烷酸、9-甲基十四烷酸、棕榈酸、14-甲基十六烷酸、硬脂酸、花生酸、二十二碳烷酸甲酯、二十四碳烷酸甲酯)占总脂类的61.32%。

2.4 含硫类(巯基)

游离巯基是一种活泼基团,与多种生物效应和疾病相关,近年来受到广泛关注,刘睿等[36]采用Ellman法测定山羊角提取液中游离巯基质量浓度为118.8~152.4 μmol/g,总巯基的质量浓度为135.6~178.2 μmol/g。王春雪等[37]采用荧光基团反应衍生法测定得到山羊角中游离巯基质量浓度为99.7~116.0 μmol/g,高于牦牛角(56.5~69.0 μmol/g)和水牛角(18.3~38.3 μmol/g)中游离巯基的含量。基于本课题组前期研究,初步判断山羊角等角类动物药提取液中检测出的巯基类成分,与角蛋白类成分非特异性降解、肽类成分溶出等紧密相关,即在高温煎煮、体内消化酶作用下,角蛋白的二硫键可发生断裂,暴露出游离巯基从而被检测出来。

2.5 核苷类

Liu等[38]采用亲水作用色谱-超高效液相色谱-三重四极杆质谱法,测定了25个不同角类样品中的14个核苷和含氮碱基类成分的含量,结果显示山羊角核苷类成分总质量分数为1 011.83 μg/g,羚羊角总质量分数为1 277.88 μg/g,与其他动物角相比具有更高含量的核苷和核碱基类成分,且山羊角的黄嘌呤和鸟嘌呤含量占比较大;进一步采用定量蛋白质组与主成分分析将25个动物角样本分为2组,其中山羊角与羚羊角可归为一组,这一结果也为山羊角作为羚羊角替代使用提供了依据。

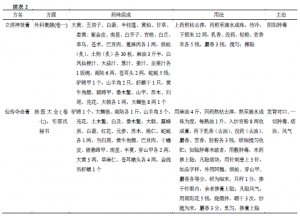

山羊角与羚羊角的物质组成对比见表3。

3 药材鉴定与质量评价

3.1 药材鉴定

目前,地方药材标准收录的关于山羊角的鉴定方法主要包括性状鉴别、显微鉴别、薄层鉴别、理化鉴别等常规手段。对于完整的山羊角药材可通过对其外观形状、大小质地、颜色气味等进行观察、触摸、鼻闻的方式进行鉴定,山羊角外观性状通常为长圆锥形,一边凸起,较厚,一边略平,长10~30 cm,角基直径3~7 cm,表面淡棕色、棕色或棕黑色,先端具纵纹或纵裂纹,自基部向上有7~15个较密集的波状环脊,基部切面类长卵形,无角塞,质坚硬,气微腥,味淡[7]。对于初加工后的山羊角药材,已失去原有外观性状,可应用光学显微镜,通过组织结构、显微特征进行鉴别,如可通过粉末特征中角质细胞的形状、角质细胞核状物、不规则碎块色素分布等对山羊角、羚羊角、绵羊角、黄羊角等进行区分[39],相比性状鉴别,显微鉴别借助于工具,可降低传统性状鉴别带来的主观性与不确定性。

此外,还可结合山羊角的物质组成,采用物理或化学定性定量分析方法,如理化鉴别、薄层鉴别、专属肽、DNA条形码等。张倩倩[40]采用超高效液相色谱-四极杆飞行时间串联质谱、MarkerLnyx数据处理软件,进行主成分分析和因子分析找到山羊角的特征肽段m/z673.3,并以得到的特征肽为母离子,采用高效液相色谱-三重四极杆质谱技术,找到特征离子的MRM测离子对m/z673.3→764.0,920.0,可用于山羊角的真伪鉴别。本课题组前期基于纳升液相色谱-静电场轨道阱质谱技术并结合数学集合比较分析法[41],筛选确定了山羊角的2个特征肽,进一步通过超高效液相色谱-三重四极杆质谱法验证其专属性较好,可用于山羊角的专属性鉴别。另外,红外光谱法、DNA条形码等技术也逐渐应用于山羊角药材的鉴别[42-44]。山羊角红外光谱在1384 cm−1处有峰,而羚羊角在1411 cm−1左右有一比较尖锐的峰,可以此将山羊角与羚羊角加以鉴别[42]。王殿夫等[43]基于线粒体12S rRNA和16S rRNA基因片段分别构建DNA条形码,根据遗传距离和系统发育进化树分析结果能将犀牛角、黄牛角、水牛角和山羊角进行有效的区分和鉴别,同时也为DNA条形码技术应用于动物角制品物种鉴定方面提供了依据。

3.2 质量评价

为了提高对山羊角的质量控制,采用烘干法、热浸法、灰分测定法分别测定了10批不同产地山羊角的水分、水溶性浸出物、灰分的含量,补充了地方药材标准的空白,结果表明不同产区山羊角的水分质量分数在6.27%~9.63%,平均值为8.38%;水溶性浸出物质量分数在2.27%~4.62%,平均值为3.07%;总灰分测定结果示浙江金华总灰分质量分数最高(2.522%),广东电白最低(0.799%),平均值为1.432%;酸不溶性灰分测定结果最高为1.659%(浙江金华),最低为0.333%(广东电白),平均值为0.678%,总灰分测定结果均未超过3.0%,酸不溶性灰分均未超过2.0%[45-46]。

随着现代分析仪器及分子生物学的发展,尤其是高效液相色谱、凝胶电泳法、液-质联用分析技术等的应用,为山羊角的质量控制提供了新的思路和方法。以山羊角主成分系统分析数据为基础,对山羊角进行多成分快速、高效分析,进一步建立其指纹图谱,可以综合反应山羊角的主要成分及相对含量。康馨元等[47-48]分别建立了10批山羊角药材的高效液相色谱指纹图谱和SDS-PAGE指纹图谱,并通过液质联用技术指认出腺苷、尿苷、次黄嘌呤和尿嘧啶4个特征峰,并借助相似度软件对比得到不同产地山羊角电泳图谱的5个共有带峰,相对分子质量分别约为6.3×104、6.0×104、5.5×104、5.1×104、4.6×104,可作为山羊角的专属条带,为山羊角的质量评价提供参考。山羊角的质量评价研究已经引起了重视并取得了一定成果,后续研究应该建立准确性好、灵敏度高、专属性强的山羊角药材质量控制方法,同时丰富山羊角药材的检查项内容,如增加水分、灰分、重金属、微生物检测等,进一步完善山羊角的质量标准。

4 生物效应评价与资源替代研究

山羊角具有清热镇惊、散瘀止痛之功,现代药理研究表明,其具有明显的解热、镇静、镇痛、抗惊厥等药理活性。

4.1 生物效应评价

4.1.1 解热 研究发现,山羊角的水提液、水解液、醇提液对于霍乱、伤寒、副伤寒甲乙混合菌苗、干酵母等引起的家兔或大鼠发热,均具有不同程度的解热作用,但其解热强度弱于羚羊角[49-50];陈芙蓉等[51]进一步实验发现,山羊角可以7.2∶1的比例替代羚羊角的解热效应。Liu等[52]研究发现,山羊角可显著降低酵母致热大鼠体温,可显著降低血浆炎症因子肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-6、前列腺素E2水平,提示山羊角解热作用与调节发热动物炎症因子相关。近年来,巯基及活性硫簇受到广泛关注[53],如HS、H2Sn、H2S等可降低脑内视前区前列腺素E2、环磷酸腺苷、环磷酸鸟苷等的释放,从而缓解炎性[54-55],因此巯基作为关键活性硫簇类物质与解热作用密切相关。刘睿等[36]研究表明,大鼠连续ig山羊角提取液后,其血浆中游离巯基与总巯基水平相较于正常大鼠显著提升,给药30 min后,大鼠血浆中游离巯基含量即达峰值,8 h后血浆中游离巯基含量趋于正常,表明提取液中的巯基可通过某种方式转移或转化进入血浆。结合前期研究山羊角提取液中含有丰富的巯基类物质,提示含巯基蛋白质、肽类成分可能为山羊角解热的重要功效物质基础。

4.1.2 抗惊厥 研究发现,山羊角具有一定的抗惊厥活性,具体表现为山羊角可抑制戊四氮诱发小鼠惊厥的发生并降低小鼠的死亡率,并且经过量-效关系探索后,得出山羊角可以6∶1的比例替代羚羊角发挥抗惊厥效应[51]。亦有研究发现,山羊角水煎液对硝酸士的宁也表现出显著的抗惊厥作用,然而其对苯甲酸钠咖啡因和印防己毒素诱发的惊厥并没有显著的抑制效果[50]。戊四氮是一种经典的致痫剂,其作用机制为戊四氮竞争性地识别抑制性神经递质γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)位点,从而遏制GABA介导的兴奋抑制作用,引起惊厥发生[56],因此猜测山羊角可能通过对GABA神经元起保护修复作用,或减少对GABA的重摄取和降解,提高整体脑组织的GABA含量,起到抗惊厥作用。士的宁可选择性、竞争性地结合甘氨酸受体,拮抗甘氨酸的中枢抑制作用,从而引发惊厥[57],因此山羊角抗惊厥作用的发挥可能还与甘氨酸相关的途径相关。

4.1.3 中枢抑制 山羊角具有一定的中枢抑制作用,其水煎液和醇提液均具有显著的镇静作用,可减少小鼠自主活动次数,延长巴比妥钠、硫喷妥钠等引起小鼠的睡眠时间[50],并可对抗由苯丙胺引起的大脑皮层等中枢部位的兴奋作用。此外,山羊角水煎液亦有明显的镇痛作用[49-50],可提高小鼠热板法痛阈值,并可减少醋酸所致的扭体次数。

4.1.4 其他 山羊角水煎液处理过的细胞对10、100倍半数组织培养感染剂量流感和副流感病毒的攻击均具有一定的抑制作用。推测其可能通过提高机体非特异性免疫而发挥抗病毒活性[58-59]。山羊角水煎液还具有一定继发性降压作用,其降压作用可能与神经系统有关[60]。山羊角的水煎液对离体家兔十二指肠和离体豚鼠回肠均有兴奋作用,并且此作用不能被适量的阿托品所缓解,而其水解液对肠肌有抑制作用趋向[61]。

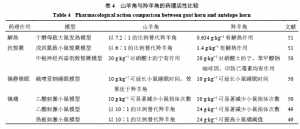

山羊角与羚羊角的药理活性比较见表4。

4.2 资源替代研究

自20世纪80年代以来,国内开展许多关于山羊角与羚羊角药理作用比较的研究,研究表明,山羊角具有与羚羊角相同的药理活性,但效应强度存在差异,如羚羊角其解热、抗惊厥作用优于山羊角,而山羊角的镇静作用优于羚羊角[49-51]。为了研究山羊角对羚羊角的替代比例范围,陈芙蓉等[51]采用干酵母致大鼠发热模型、戊四氮致小鼠惊厥模型,分别考察山羊角和羚羊角的作用效果,并作量效关系图,研究发现在解热与抗惊厥作用方面,山羊角替代羚羊角的比例范围为6∶1~7.2∶1,可为复方制剂中山羊角替代羚羊角使用提供参考。

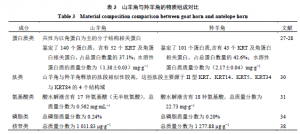

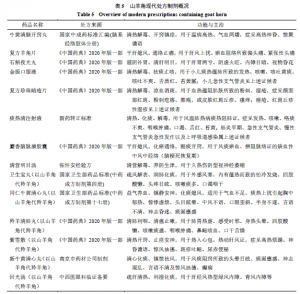

5 含山羊角制剂与临床应用

目前常见的含山羊角复方制剂有8种,如表3所示,《中国药典》2020年版收载了其中5种,另有6种含羚羊角复方制剂,如卫生宝丸、同仁牛黄清心丸、羚羊清肺丸,已用山羊角成功进行替代,研究表明复方经山羊角替代前后治疗作用相同,且未见明显的不良反应。山羊角及其复方制剂在临床上常用于高热、头痛目暗、咳嗽咯痰、痤疮湿疹等的治疗。

5.1 具有解热功效制剂

新牛黄清心丸、羚养清肺颗粒、紫雪散均可用于发热疾病的治疗,且具有较好的退热疗效[62-63],临床报道,对58例发热患者,口服浓缩山羊角片治疗,其有效率达51.8%。

5.2 具有清热化痰功效制剂

山羊角单用,炙炭,研末服用,可用于气管炎的治疗;含山羊角的复方制剂如痰热清注射液、金振口服液均可用于呼吸道相关疾病的治疗。

痰热清注射液方中以黄芩为君药,山羊角、熊胆粉为臣药,具有清热、解毒、化痰之功,现代研究表明,其具有广谱抗菌、消炎作用及较强的抗呼吸道病毒作用,对呼吸道有关致病菌肺炎链球菌、乙型溶血型链球菌、金黄色葡萄球菌、嗜血流感杆菌均有一定的抑制作用,同时有解热、镇惊、祛痰、镇咳作用,临床上多用于治疗上呼吸道感染、肺炎早期、慢性支气管炎急性发作、急性支气管炎等多种痰热阻肺证,也可用于抗病毒、提高免疫力、抗菌、调血脂及抗氧化、抗血栓、抗肿瘤、抗惊厥等[64-66]。

金振口服液以山羊角、生石膏、人工牛黄、大黄为君,共奏清肺热、解热毒之效,配青朦石、平贝母为臣,具有宣肺清热祛痰的功效,临床上主要用于治疗或辅助治疗小儿各种呼吸道疾病,其疗效可靠、不良反应少、服用方便、依从性高,是我国儿童医疗保险品种,被誉为治疗小儿肺热咳嗽的妙药[67-69]。

5.3 具有镇痛功效制剂

复方羊角方由制川乌、白芷、川芎、山羊角组成,其中,山羊角可平肝熄风,发挥抗惊厥和镇静作用;川芎可抑制血管平滑肌收缩,促进脑供血量增加;制川乌、白芷可扩张血管;诸药合用,可有效扩张动脉,舒张血管平滑肌,促进全身性血管功能失调的改善,促进血流量增加,提升脑组织对缺氧缺血耐受能力,减少钙离子内流和体液成分改变,有效缓解原发性神经抑制,调节血管收缩,临床上广泛用于各类头痛疾病,如原发性头痛、偏头痛等,研究表明复方羊角胶囊治疗各类内科头痛,总有效率均达90%以上,尤其对偏头痛的痊愈率明显高于其他类型,且不良反应小[70-72]。

5.4 具有清热消斑功效制剂

复方珍珠暗疮片方中以金银花、蒲公英为君药,以黄芩、黄柏、大黄、木通和猪胆汁为臣药,以地黄、玄参、赤芍、珍珠层粉、山羊角粉、水牛角浓缩粉、北沙参、当归尾8味为佐药,方中主要取山羊角凉血清热之效,诸药合璧,专主祛邪,可收清热解毒、凉血消斑之功,具有调控皮肤水油平衡、改善局部微循环、促进毛孔收敛、清除红斑及色素沉着等作用,临床上主要用于血热蕴阻肌肤所致的粉刺、湿疮,症见颜面部红斑、粉刺疙瘩、脓疱,或皮肤红斑丘疹、瘙痒;痤疮、红斑丘疹性湿疹见上述证候者[73-74]。

5.5 具有清热明目功效制剂

含山羊角的复方制剂如石斛夜光丸、清营明目汤、回光汤常用于眼部相关疾病的治疗。石斛夜光丸由天门冬、麦门冬、生地黄等25味药组成,现由山羊角代替羚羊角、水牛角浓缩粉代替犀角,具有滋补精血、凉肝息风、清热明目之功,常用于治疗内障目疾、头昏脑胀、视物昏花以及白内障、青光眼、视网膜脉络膜炎、视神经炎等眼疾,此外还可治疗肝肾阴虚所治的神经性头痛、耳鸣耳聋、高血压、更年期综合征等[75]。清营明目汤由水牛角、山羊角、生地黄等14味药组成,补益脏腑精气,清营解毒,泄热滋阴,可用于治疗视神经萎缩属久热伤阴证[76]。回光汤由羚羊角(或山羊角替代)、玄参、知母、等13味药味组成,可疏肝清热、利湿化痰,用于治疗肝经风热型绿风内障、青风内障等[77]。

山羊角现代处方制剂概况见表5。

6 开发利用前景展望

山羊作为我国畜牧业重要资源品种,为人们的衣食住行提供了多方面的资源供给和奉献。山羊角作为产业深加工的下脚料被大量废弃,造成了资源的浪费和环境的污染。基于中药资源化学的研究思路,在本草记载的指引下,深入挖掘其药用价值等多途径资源利用前景,必将会为多元化山羊角系列产品开发、稀缺角类动物药的类效替代资源开发提供科学依据,为我国山羊产业的提质增效和产业链延伸做出应有的贡献。

6.1 深入开展山羊角传统中医功效的科学表征研究,为新资源药材开发提供系统证据

迄今关于山羊角的药用价值研究主要是围绕其解热、镇惊、镇痛、抗炎等活性评价的初步研究较多,尚缺乏系统深入的传统功效物质基础和作用机制研究。因此,需要在前期研究的基础上,进一步对山羊角的蛋白质类、多(寡)肽类、特殊氨基酸类、特征小分子类等多类型化学组(成)分进行系统分析与活性评价,并结合生物化学、分子生物学、细胞生物学及多组学技术揭示山羊角传统功效的科学内涵,为山羊角新资源药材的开发提供系统的科学证据。

6.2 基于中药资源类效替代原则,进一步开展山羊角替代羚羊角的系统性研究

前期研究表明,山羊角具有与羚羊角相似的药理活性,但仍缺乏系统的山羊角产生解热、镇惊、清肝明目等表征传统功效的物质基础及其多元组分优化配比等科学依据。水牛角、牦牛角等角类也具有各自的活性特点,通过配伍应用起到协同增效的目的,弥补单用山羊角功效不足。亦可为目前山羊角替代羚羊角应用于诸多中成药或临床调剂所表现出的解热、抗惊厥效应较羚羊角偏弱等不足提供新策略。

6.3 深入开展不同品种、不同加工方法山羊角的功效与品质评价研究

据报道,我国山羊共有69个品种,其中地方品种58个,培育品种8个,引进品种3个[78]。但不同品种山羊角的功效取向差异、量-效配比等是否一致,事关山羊角药材原料的资源供给和品质稳定,需要加以科学表明。本草整理发现,古人有将山羊角烧灰后使用的记载。由此提示,角类动物药的特殊加工品及其功效物质基础和临床应用价值挖掘研究,可能具有一定的科学价值和资源化前景。

本文基于传统本草记载及现代研究结果对山羊角的药用价值进行了较为系统的梳理,随着山羊角传统功效物质表征研究、类效资源替代评价研究等方面的深入开展,山羊角这一经济动物副产物将会逐步释放出应有的资源价值和多层次多途径开发模式与发展前景,并将进一步服务于畜牧产业的提质增效和中药资源产业的可持续发展。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献(略)

来 源:武文星,刘 睿,赵晶晶,朱昭颖,朱 悦,郭 盛,段金廒.山羊角药用价值的研究进展 [J]. 中草药, 2022, 53(9): 2825-2838.