1 重楼药材的植物学研究

在历版《中国药典》中,重楼首次收载于《中国药典》1977年版一部,其植物基原记载为:“云南重楼Parisyunnanensis Franch.或七叶一枝花P.chinensis Franch.”,沿用了Franchet(1888年)和Smith(1819年)的分类,此后,1985年版沿用了上述记载;自《中国药典》1990年版一部沿用了的李恒(1986年)的分类系统,修订为云南重楼P.polyphylla Smith. var. yunnanensis Franch. Hand.-Mazz.和七叶一枝花P.polyphylla Smith var. chinensis Franch. Hara,定两者为P.polyphylla变种,一直沿用至今。对于上述拉丁名的认识,1888年,Franchet发表了P.yunnanensis Franch.[6],而后1936年Hand.将其降为变种P.polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand. -Mzt.;《中国植物志》(1978年)和李恒(1986年)沿用了Hand.的观点,但中文学名分别定为“宽瓣重楼”和“滇重楼”,Floraof China(2000年)将其中文名确认为“滇重楼”;此外,《中国植物志》将1969年Franch.首次发表的P.polyphylla Sm. var. chinensis (Franch.) Hara中文学名定为“华重楼”,认为其与P.polyphyllaSm和P.chinensis Franch.为同一物种,李恒将其中文学名修订为“七叶一枝花”[7],Floraof China(2000年)则将其中文名确认为“华重楼”。上述分析可见,历版《中国药典》所记载的云南重楼P.polyphyllaSmith var. yunnanensis Franch. Hand. -Mazz.和七叶一枝花P.polyphylla Smith var. chinensis Franch. Hara,两者拉丁名与《中国植物志》一致;云南重楼的中文学名有“宽瓣重楼”“滇重楼”,但无“云南重楼”一名;而药典七叶一枝花的中文学名有“华重楼”“七叶一枝花”;鉴于《中国植物志》仅记载了7种和8变种,中文名易与重楼的现代分类混淆[8],为便于传统医学领域统一,建议按照Flora of China(2000年)的分类体系,在中国药典修订时将“七叶一枝花”的中文学名修订为“华重楼”、“云南重楼”修订为“滇重楼”,这样也便于商品学角度的流通和规范。

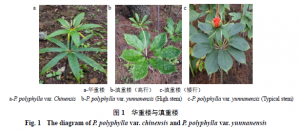

中国植物志(1978年)将宽瓣重楼(云南重楼)和华重楼(七叶一枝花)归属于百合科(Liliaceae)重楼属Paris L.,据江媛等[9]根据叶绿体基因组的分类证据,认为应归为延龄草科更为合理,APG Ⅳ分类系统也支持这一观点。两者的主要差别在于华重楼的花被片宿存,花瓣(内轮花被片)狭条形,宽约1~2(2.5)mm,明显短于萼片(外轮花被片),常花后反折,长为萼片的1/3~2/3,叶片倒卵形,一般较狭长,基部通常楔形,稀圆形(图1-a);滇重楼则花叶同出,花瓣上部常扩宽至3~6 mm,叶片倒卵状长圆形至倒披针形。在叶基形态方面,2个类群不存在明显的界限[10]。从分布来看,滇重楼产于福建、湖北、湖南、广西、四川、贵州和云南等地;生于海拔2000~3600 m(1 400 m—)的林下或路边,缅甸北部也有;华重楼产江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州和云南。生于林下荫处或沟谷边的草丛中,海拔600~1350(2000)m[11]。目前重楼商品主要为种植品,随着种植面积的扩大和基因交流,张开元等[12]通过对滇重楼的ITS基因序列研究认为,滇重楼应被分为2种基因类型(YN-I和YN-II);Ji等[13]采用叶绿体基因组建树分析,结果显示支持滇重楼应由2种不同的遗传谱系组成,从形态和分子方面可分为“高秆”(图1-b)和“矮秆”(图1-c)2种类型,其认为矮杆重楼为P. polyphylla Smith var. yunnanensisFranch. Hand.-Mazz.,高秆重楼是一个独立于矮杆重楼的物种P.liianaY. H. Ji;刘玉雨等[14]研究结果与上述一致,其调查研究还发现“高秆”类群主要分布在云南中部、南部,广西西部和贵州西南部,海拔800~1900 m,而“矮秆”类群主要分布在云南北部、西北部和西部、四川西南部和西藏东南部,海拔1900~2600 m,且它们各自的分布范围几乎没有重叠,同时,“高秆”和“矮秆”一直作为重楼商品使用,历史悠久,且在云南均有较大规模种植[14]。鉴于此,从植物学角度看,重楼药材的基原植物应包含华重楼、高秆滇重楼和矮秆滇重楼。

2 重楼道地药材的本草考证

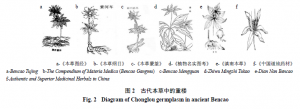

随着历史变迁,药材的名称、产区也相应的发生变迁。在历代本草中,重楼名称主要有蚤休、重楼为主流的记载。蚤休始载于《神农本草经》,列为下品,谓:“蚤休,味苦微寒,主惊痫,摇头弄舌,热气在腹中,癫疾,痈疮,阴蚀,下三虫,去蛇毒,一名蚩休,生山谷”[15-16],并对其功效及生境进行了描述,但未明确具体产地。魏晋《名医别录》记载:“蚤休,有毒,生山阳川谷及冤句”,其中“山阳”即今山东全县或河南武县,“冤句”为今山东荷泽市。宋代苏颂《本草图经》(图2-a)记载:“蚤休,即紫河车也,俗称重楼金线。生山阳、川谷及冤句,今河中、河阳、华、凤、文州及江淮间也有之”,该著作中,同时附有滁州蚤休的植物图,文中“滁州”即今安徽滁州、全椒一带。明代《本草纲目》(图2-b)载:“重楼金线处处有之,生于深山阴湿之地;一茎独上,茎当叶心。叶绿色似芍药,凡二、三层,每一层七叶……。王屋山产者至五、七层,根如鬼臼、苍术状,外紫中白,有粳、糯二种”。前人考证了其植物形态看,认为与华重楼接近;其次,《本草纲目》提到王屋山在今河南济源、山西晋城一带,对根有“粳糯二种”的叙述则是把重楼药材区分为角质和粉质重楼,因此,上述本草记载表明蚤休主产区主要分布于黄河以南及江淮间。明代《本草品汇精要》在引述了历代本草中蚤休的产地后,指出道地产区为滁州。此外,明代《本草蒙筌》(图2-c)载:“蚤休,一名紫河车,味苦,气微寒。有毒。川谷俱有,江淮独多。不生傍枝,一茎挺立。茎中生叶,叶心抽茎……俗呼七叶一枝花也[17]”,该文献首次出现关于“七叶一枝花”的记载。清代《植物名实图考》(图2-d)云:“蚤休,江西、湖南山中多有,人家亦种之,通呼为草河车,亦曰七叶一枝花”,根据图及分布区域,亦即是湖南江西等地广泛分布的七叶一枝花。据蒋露等[18]根据《本草图经》《本草蒙筌》中所附图和文字记载分析,所记载的蚤休应为华重楼P. polyphylla var. chinensis,该记载与王德群和李恒的考证结果一致[19-20]。

“重楼”之名始见于唐代《新修本草》:“蚤休,味苦,微寒……今谓之重楼者是也,一名重台,南人名草甘遂,苗似王孙、鬼臼等,有二三层……”。明代兰茂著《滇南本草》(图2-e)载:“重楼一名紫河车,一名独脚莲。味辛、苦,性微寒……”,该著作未使用“蚤休”一名,李恒教授认为,在兰茂看来“重楼”与“蚤休”为两个独立的物种,并非同物异名[20-21];1959年,滇南本草整理组将《滇南本草》重楼来源考证为滇重楼P. polyphylla var. yunnanensis,也合乎情理,由于该物种在云南分布最广、应用最普遍。此外,清代《植物名实图考》载:“滇南谓之重楼一枝箭,以其根老横纹粗皱如虫形乃作虫蒌字”[22],这里的滇南所产“重楼一枝箭”,观其带花之图,也应为滇重楼。李恒对“重楼”基原进行了考证,认为本草所记载的重楼应为滇重楼[20]。胡世林在《中国道地药材》(图2-f)一书中,将重楼列为云南的道地药材[23];王艳等[1]认为陕西秦巴山区是重楼的道地产区之一;谢宗万先生考证认为“历代本草所载重楼,其原植物均属重楼(七叶一枝花)类型,其中,华重楼和滇重楼作为重楼使用自汉魏六朝以来历时2000年品种延续不断”[24]。

3 基于分子生物学方法的重楼道地性研究

程虎印等[25]采用SCoT分子标记技术,对陕西产的重楼属6个类群遗传多样研究显示,重楼属植物在物种水平上具有较高的遗传多样性,何颖飞等[26]采用ISSR分子标记,对浙江8个华重楼野生种群共48个样本进行遗传多样性分析,结果显示华重楼具有丰富的遗传多样性,种内遗传相似性高于种间,具有明显的地域特征。另外,滇重楼也存在丰富的遗传多样性,何俊等[27]采用ISSR分子标记,对6个居群153个滇重楼样本的遗传多样性研究,结果显示,各居群的遗传多样性存在一定差异,但短暂的引种栽培并未使栽培居群与野生居群间产生明显的遗传分化。Huang等[28]基于AFLP标记,对15个滇重楼野生居群的遗传多样性进行了研究,发现野生种群具有明显的亲缘地理结构,被分成3个亚群,相比滇西居群,滇中与贵州的居群关系更近;其次,栽培居群比野生居群具有更高的遗传多样性。陈中苏直等采用SSR分子标记技术,对滇重楼5个不同居群115份样品遗传多样性进行了研究。结果显示滇重楼具有丰富的遗传变异,5个居群被分为2类[29]。同时,赵晶晶等[30]采用叶绿体基因组序列trnL-trnFPCR测序的方法,对滇重楼32个居群共413个样本的谱系地理学研究,结果显示栽培居群的倍型丰富度高于野生,野生和栽培居群分别各有10个和14个单倍型,二者有9个共享单倍型;野生居群被分为2支,第I支主要分布于贵州,第II支主要分布于云南及四川会东。此外,张金渝等采用RAPD技术,对4个产区的69份滇重楼和华重楼样本的遗传多样性研究发现,所有样品聚成滇重楼和华重楼两类,提示两者间分化较大,并在长期的进化过程中形成了丰富的遗传多样性[31]。李壮等[32]利用SCOT标记技术,通过对电泳图谱数据矩阵进行遗传相似系数计算与聚类分析,结论与张金渝等一致。张晓瑞等[33]基于ITS2条形码,对4个产地的6份滇重楼和11份华重楼样本构建进化树,发现华重楼和滇重楼明显分成2支,且同一物种所生长的地理位置越接近,其相对遗传距离就越小,反之则差异越大,表明不同环境下所生长的重楼有着不同的进化趋势,生长区域是重楼遗传变异及进化趋势的主要影响因素。上述研究提示道地药材是基因型与环境之间相互作用的产物,其可能受药材生境和地理种源的影响而发生变异。

4 基于药材性状的重楼道地性研究

在重楼药材商品中,习惯将断面接白色,粉性者称为“粉质重楼”,将断面浅黄棕色角质或半透明状者称作“胶(角)质重楼”,由于前者在制药中易粉碎,药粉洁白,故药厂多用此类重楼,后者难粉碎,色泽较差,故多弃而不用[34]。传统认为,重楼商品“以粗壮,体实,断面白色、粉性足者为佳”[35-39]。现代研究表明,角质重楼可与粉质重楼同等入药[40],且角质重楼总皂苷含量比粉质重楼高[41-42],但与王飞飞等[43]结果相矛盾;尹鸿翔等[44]发现,角质药材和混合质地药材的重楼皂苷I、II含量平均水平高于粉质药材,支持易尚平、王强、许晓佳等的看法[41-42,45]。因此,角质重楼的药用价值有待重新评估,传统上仅以药材质地作为评价标准的科学依据不足,尚需完善。同时药效研究表明,角质重楼的镇静、止血、扭体法镇痛[46]及抗炎[47]方面作用优于粉质重楼。据王世林等[40]研究发现,有的重楼同一根茎某些段位呈粉性,某些段位则呈胶性,推测重楼不同质地的差异与生境有关,可能是不同年份雨水多寡所致,干旱年份生长的部分呈粉性,多雨年份生长的部分则呈胶性;刘福荣等[34]研究证实,生长环境条件、物种、加工等因素会影响重楼的质地发生变化。此外,《中国药典》在1990年版后记载“质坚实、断面平坦,粉质或胶质”,2000年版后将“胶质”修订为“角质”沿用至今;研究发现滇重楼的根茎干重与皂苷成分含量具有显著相关性,将重楼的根茎干重作为商品规格等级的分级标准之一[38, 48]。符德欢等[49]研究认为滇重楼与华重楼的药材性状基本相似,其断面均平坦,白色至淡棕色或浅棕色,粉性或角质。

综上,不同产区、生长环境或加工方式会影响重楼质地的形成,角(胶)质或粉质重楼均可作为优质商品使用,重楼商品性状与品质优劣的评判标准为“以粗壮,体实,断面白色或浅棕色、粉性足者或角质为佳”。

5 基于化学成分分析的重楼道地性研究

重楼中主要含有甾体皂苷、甾醇类、黄酮苷、氨基酸等成分,其中皂苷类成分是重楼的主要活性成分之一,目前重楼中已报道的皂苷类化合物约有50余种。《中国药典》2020年版以含重楼皂苷I、II、VII总量作为评价重楼质量的指标之一[2]。相关学者采用HPLC、UPLC-ELSD、UPLC-QTOF/MS、UPLC-MS/MS等技术,从重楼皂苷、氨基酸、无机元素、脂溶性成分等入手,对不同种质和产区重楼的化学成分异同开展了研究。

5.1 皂苷类成分的比较研究

产地和种质是影响重楼药材中有效成分的重要因素。李懿等[50]对采自13个产区的56批滇重楼药材中的重楼皂苷I、II、VI、VII、PA、H含量进行了测定,结果显示不同产地滇重楼药材样品皂苷含量差异较大,重楼皂苷受产地、环境因素影响较大,6种皂苷量之和较高地区为大理、红河、滇西北、滇西地区及滇中地区(楚雄州)的部分区域,而滇南地区(西双版纳)较其他地区略低;李海涛等[51]对云南不同地区22批滇重楼样本研究显示,滇西地区的皂苷含量明显高于其他产区,具有明显的地区依赖性;刘伯平等[52]对不同产区重楼药材的皂苷含量进行了研究,表明来自云南产区的重楼药材较好。此外,周爱存[53]、梁玉勇[54]等对浙江21个产地和贵州8个产地的华重楼皂苷含量研究显示,不同产地的样本有效成分含量存在显著差异。为进一步探讨不同产地重楼药材样本的差异,本研究以文献中重楼皂苷I、II、VI、VII、PA、H和纤细薯蓣皂苷含量为线索,获得144批重楼药材样本数据[51, 54-65],其中滇重楼83批,华重楼61批,按《中国药典》2020年版重楼含量规定,即含重楼皂苷I、II、VI总量不少于0.60%计算,滇重楼不合格率为32.53%,华重楼不合格率为70.49%,可见华重楼3种皂苷的总含量合格率总体低于滇重楼。以县为单位对数据进行归并,取平均值;分别获得26和28个产地的滇重楼及华重楼样本;对上述数据按物种进行热图分析。结果显示滇重楼被分为2个支系(图3-a),对比发现这2个支系与滇重楼的2个不同基因型的自然分布基本重叠,其中第1支系为云南东部、南部、西南部和四川南部,与“高秆”类型分布区基本重叠;第2支系为云南中部、北部、西部和东南部以及湖北和陕西,与“矮秆”类型的分布基本一致;上述结果表明种质是影响滇重楼药材品质的重要因素之一。华重楼的热图(图3-b)分析显示,各产地样本无明显的区域性划分,推测虽然其省区分布涵盖重庆、福建、贵州、湖南、湖北、四川、广西等区域,但纬度变化不大。上述研究显示不同产地滇重楼或华重楼的皂苷种类和含量均存在显著差异,受产地和种质的影响较大;提示筛选优良重楼种质并规范栽培,对重楼品质的稳定显得尤为必要。

5.2 脂溶性成分的比较研究

郭婷等[66]对华重楼和滇重楼中的脂溶性成分含量及组分进行了比较,结果显示2种重楼中脂肪酸类成分组成基本相同,主要包括油酸、亚油酸、棕榈酸、硬脂酸、花生烯酸等,但各组分相对含量存在一定差异,且滇重楼中不饱和脂肪酸的含量明显高于华重楼,生境及基因型的差异可能是导致其次生代谢产物不同的主要原因。

5.3 氨基酸成分的比较研究

谷文超等[67]采用柱前衍生-超高效液相色谱法,对27个不同产地滇重楼须根中的15种氨基酸含量进行分测定,结果显示不同产地氨基酸的种类基本相同,各产地均以天冬氨酸和谷氨酸含量为最高,但总含量差异显著,栽培滇重楼须根氨基酸平均含量高于野生品。杨勤等[68]研究5批重楼药材的17种氨基酸测定结果显示,不同产地重楼药材中氨基酸含量亦存在着较大差异,表明产地对重楼中氨基酸类成分影响较大。此外,王强等[45]研究发现天冬氨酸和谷氨酸是重楼中主要的氨基酸成分,但不同产地的重楼药材氨基酸含量差异较大,如南京引种的华重楼氨基酸含量是安徽产的4倍;文山产角质重楼氨基酸含量是云南巍山产粉质重楼的3倍。

5.4 无机元素的比较研究

重楼在中国分布地域较广,尤以云南、贵州、四川等地资源较为丰富。李若诗等[69]采用微波消解电感耦合等离子体原子发射光谱法,对云南省10个产地8种重楼样品的重金属元素(As、Cu、Hg、Cd、Pb、Cr)的含量进行了测定,结果显示产地对重金属含量的影响极显著,而不同品种间差异较小,提示重楼中的重金属含量差异主要表现为地域差异;周浓等[70]研究结果与上述一致,其对三峡库区不同产地重楼药材中重金属含量进行研究,结果显示不同产地重楼药材中重金属含量差异显著;吴珊对不同来源地滇重楼和华重楼中Fe、Mg、Mn、Ca、Cu、As和Hg等元素含量进行研究比较,发现滇重楼样品中Mg、Ca、As和Hg的含量最高,华重楼样品中Fe、Mn、Cu的含量相对较高[71];李焘等[72]对滇重楼和华重楼中Mg、Ca、Mn、Fe、Cu、Zn等7种金属元素含量进行检测,结果显示重楼中无机元素含量的分布与药材基源有关。

5.5 指纹图谱

宋九华等[73]建立了不同产地重楼的HPLC指纹图谱,结果显示贵州、四川、云南产地的8个重楼样品聚为一类,甘肃产地的2个样品聚为一类,10样本相似度在0.564~0.968;钱正明等[74]采用HPLC对10批云南不同产地的重楼样品指纹图谱进行了分析,发现10批重楼样品可分为3类,仅有1批样品相似度大于0.9,其他样品相似度在0.538~0.884;刘欢等[75]采用HPLC指纹图谱,结果显示18批滇重楼相似度小于0.9,表明不同批次样品活性成分存在较大差异;谢俊大等[76]对华重楼和滇重楼药材的指纹图谱研究发现,华重楼的相似度为0.34,其余9批滇重楼相似度为0.59~0.97;张海珠等[77]建立了HPLC指纹图谱分析方法,对采自云南不同产地的滇重楼药材进行了研究,结果表明不同批次样品有一定的差异,同一采样点的指纹图谱也有一定差异,提示药材的生长环境、生长年限、遗传背景等不同可能是影响重楼药材质量的因素。

综上,不同产地滇重楼或华重楼的皂苷成分均存在显著差异,受产地和种质的影响较大,从化学成分角度看,云南西部地区是滇重楼的优质道地产区[78]。滇重楼中皂苷成分总体优于华重楼;尤其是滇重楼皂苷类成分具有明显的种质特征,种质可能是影响滇重楼药材品质的重要因素之一。

6 基于药理作用的重楼道地性研究

现代药理研究表明,重楼具有抗肿瘤、抑菌、镇静、抗氧化、止血、肝脏保护等作用[79]。李焘[80]研究了陕西产华重楼和云南产滇重楼提取物的体外抗氧化活性、抗菌活性和Caco-2细胞增殖抑制作用。结果表明,2种重楼的提取物均呈现出一定的抗氧化活性和抑菌活性,且2种活性华重楼均强于滇重楼;滇重楼总皂苷提取物显著抑制Caco-2细胞的增殖,呈现明显的量效关系,华重楼总皂苷作用则较弱。王强等[81]研究表明华重楼和滇重楼均具有镇痛和抑菌作用,但差异不明显;镇静和溶血作用方面,华重楼强于滇重楼[82-83];其中华重楼溶血成分群主要为偏诺皂苷类,滇重楼则为偏诺皂苷和薯蓣皂苷;两者所含的呋甾皂苷均无溶血作用;其溶血作用强弱主要由偏诺皂苷和薯蓣皂苷类成分的绝对含量和相对比例决定[83]。止血方面,滇重楼明显强于华重楼。上述表明滇重楼和华重楼在药效方面各有特色,值得临床应用中注意。

7 结语

重楼的道地性受关注已逾百年。本文从重楼的本草考证、植物学、药材性状、遗传变异、化学成分、药理作用等方面,对重楼道地性研究现状进行了综述。研究发现,历代本草所记载的“蚤休”始见于《神农本草经》为华重楼,“重楼”始载于《滇南本草》,此后一直沿用,为滇重楼,两者拉丁名与《中国植物志》记载一致,但中文名与重楼的现代分类易混淆[8],为便于传统医学领域统一,建议按照Flora of China(2000)的分类体系,将中国药典“七叶一枝花”的中文学名修订为“华重楼”、“云南重楼”修订为“滇重楼”,以便于商品学角度的流通和规范;从产区变迁来看,重楼(蚤休)主产区经历了从山东、河南、山西变迁至华南,集中于云贵川、两广和福建,延伸至陕西[84-85]甘肃,总趋势是由北向南的变化过程,来源植物则由七叶一枝花(多叶重楼)及其粗壮根茎类的多个变种,逐步稳定至华重楼和滇重楼(即《中国药典》2020年版一部收载的七叶一枝花和云南重楼),结合现代分类生态分布研究成果,其经历了主要分布区→分布中心→最适宜区→主产区→道地产区的变迁;从药材质量看,重楼中皂苷成分总体优于华重楼,华重楼药材各产地成分差异不明显,以四川、湖北、贵州等地为主产,滇重楼则主产于西南地区,尤以云南为道地,这一结果与陈士林等对重楼产地生态适宜性区划的研究结果基本一致[86-88];在植物基原方面,鉴于“高秆”和“矮秆”滇重楼在基因型和植物形态上存在较大差异、地理分布几乎不重叠的情况,笔者认为Ji等[13]滇重楼应分为矮杆滇重楼P. polyphylla Smith var. yunnanensisFranch. Hand. -Mazz.和高秆滇重楼P. liiana Y. H. Ji是合理的,这样也便于重楼药材的质量稳定;药材性状和质量方面,角(胶)质或粉质重楼均可作为优质商品使用,不同产地的滇重楼及华重楼在皂苷成分、脂溶性成分、氨基酸、无机元素含量和遗传上均显示出一定的差异,重楼药材质量受产地和种质的影响较大,筛选优质重楼种质并在最适宜区规范栽培,是实现重楼品质稳定的基础。鉴于重楼样本所反映的药理和化学特性,受产地、种质、种植年限等多因素的影响,重楼道地性内涵仍需进一步深入研究。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献(略)

来 源:王嘉乐,杨青淑,江 媛,尚明越,杨 燕,段宝忠.重楼道地性研究进展 [J]. 中草药, 2022, 53(8): 2872-2581 .